点击上方“蓝字”带你去看小星星近日,四川大学华西医院临床医学院学生吴炳钢的医学笔记在网上走红,在他普普通通的笔记本上,除了工整的文字,还画上了如打印一般的人体内部结构示意图,从大脑结构图到心脏解剖,全部亲手绘画。他也被网友称为“医学界的灵魂画手”。

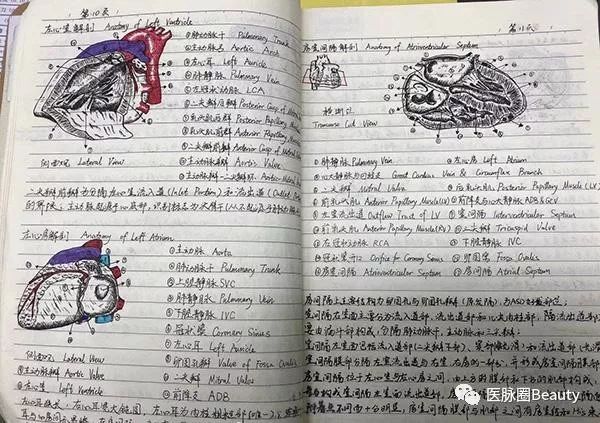

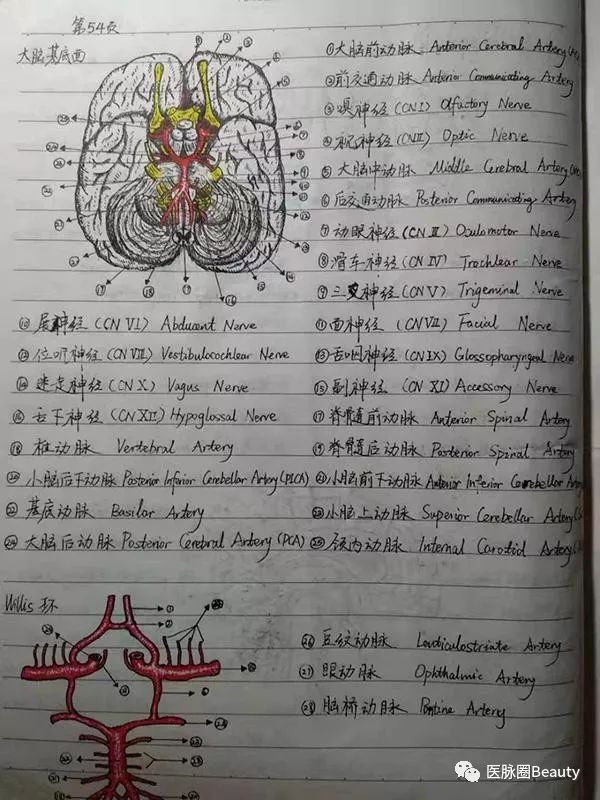

吴炳钢画的解剖图 本文图片均由受访者提供零基础学画结构图吴炳钢10月24日在接受澎湃新闻采访时,对自己走红网络十分意外。他说,网传照片来自于10月16日一堂手术实操课,“当时我们在手术台边进行基本操作,旁边的老师注意到我的笔记本,就拍下来发了朋友圈,没想到我们学校的官方微博看到也发了,最后被好几个校园媒体转载,就火了。”从吴炳钢发来的图片上可以看到,在普通的笔记本上,牛皮纸封面画上了熊猫、竹子等图案。里面的每一页都写满了密密麻麻的笔记,在工整字迹之间,就是教科书般的内脏结构示意图,他不仅画出了左心房、左心室、大脑基底面等内容结构,还用不同颜色的笔标注出了血管、肺动脉干等部分。

吴炳钢笔记本的封面吴炳钢说,自己这样记笔记已经很多年了,没想到会突然在网络上引起关注,“是同学老师告诉我说我的笔记本在微博上火的了时候,我才知道的”。作为本硕博连读的八年制学生,吴炳钢从开始学习解剖学时就用画图的方式做笔记。“解剖学需要学习的知识量很大,纯文字记忆是一件很难而且费神的事情,我就想着能不能通过一种比较生动形象的方法,把知识给记录和表达下来。”抱着试试看的态度,吴炳钢开始照着解剖学教材上的图片临摹,他发现纯文字的东西通过画图来表达出来,再加上自己在绘画过程中的理解,对人体构造的印象更加深刻了。但医学生课业繁多,吴炳钢并没有绘画的基础,刚开始做的时候只能按照整体的大框架,一点点摸索着画。“一开始起步的时候还是很困难的,不知道怎么去用绘画表达,后来看了很多别人的画法,再加上自己的尝试,就摸索出来怎么画会更精准好看、立体性更强。”吴炳钢告诉澎湃新闻,死记硬背知识对他而言是件很难受的方式,“很容易感到疲惫无聊”。而画结构图的过程则是专注而愉快的,“在画图的过程中加入自己的理解,知识就会真正被自己掌握。通过这种掌握知识所获得的成就感,是促使我坚持下去的动力。”对吴炳刚来说,画结构图也培养了他对画画的兴趣,“专注做一件事情,看着一幅画从线条到整个图案慢慢出现,完成以后会很有成就感,慢慢兴趣就培养出来了。”

吴炳钢的笔记本内容学校里的“灵魂画手”在网络走红之前,吴炳钢在学院里已经小有名气。同学和老师们知道了吴炳钢有这一手画工,常常会来找他帮忙。有些老师需要给外科病人做恢复、锻炼,会让吴炳钢帮忙画一些恢复训练的示意图,打印成小册子来指导病人。还有一些同学会找他画一些人物肖像或漫画。笔记被上传网络后,不少网友称他为“医学界的灵魂画手”、“一个被学医耽误的画家”,对于这些评价,吴炳钢很谦虚,他认为自己和艺术生的差别还是很大的,“毕竟艺术生是花了多少年月去积累他们的功底,我只是作为学习的一个方式去研究”。然而网上也出现了一些负面评论,有人认为内脏结构图教材上都有,花费大量时间去画反而效率低、费时间、影响学习。对此吴炳钢也承认,一开始接触时确实比较费时间,但画熟了以后,大脑记忆变成了肌肉记忆,就越画越快了。“现在我很多笔记都是在课上完成的,有时候老师在上面细细讲解的时候,我就在下面配合着画一遍,相辅相成,并行操作,效果会更好。”虽然相比于文字笔记会花费更多时间,但吴炳钢认为还是值得的,“我是从短期收益和长期收益来看这个问题,如果单纯是为了考试,这个方法肯定是费时且不能容纳全部的知识,不能在短期内达到复习效果。但这件事是对长期有益的,因为临床医学的课程体系是前后相连的,从解剖学这样的基础课程到后面的内科学、外科学,学科间有很强的关联性,通过画图的方式记笔记,能把前面的基础打牢,后面就学得很快,记得也很快。”吴炳钢说,有时感觉自己的记忆稍微有点模糊,就会翻出画的笔记来看,看一下马上就懂了。在吴炳钢看来,学医本身就是一个漫长且辛苦的过程,比起很多专业所耗费的时间也更长。在填报志愿时,家人都很反对他学医学,认为学医太辛苦,但他从小就喜欢医学。“我小时候一开始是喜欢生物,后来就慢慢开始对医学感兴趣了。对我来说,学习辛不辛苦主要看个人对这门学科的热爱程度,如果真的是很喜欢这个学科,辛苦是无所谓的。”在吴炳钢看来,即使常年坚持用画图的方式来记笔记耗时耗力,对他而言也是一件快乐的事情。“现在大环境都是追求短平快,人心浮躁无可厚非,但我还是希望能静下心来沉淀自己。”吴炳钢说,自己一方面喜欢医学,另一方面也是希望能为人类健康事业做些贡献。明年吴炳钢就即将完成他8年的学业博士毕业,但他并不着急工作,而是希望能够继续读博士后。他说,“我觉得作为一个医生,不能只有临床的技能,还要对自己所从事的事业有更深入的认识。所以我想花更多的时间去做人体科学的研究,在自己的专业上多钻研一下,也更有利于未来的职业发展。”

做医生真的不容易 医生工作压力超过其他很多行业,属于典型的“高压族”。今天总结出医生的几大压力。希望全社会能真正理解、体谅医生。

他们不是超人

微博上“急诊科女超人于莺”用调侃的文字描述了 “超人医生”的一个个片断。医生不是超人,但他们工作起来真的像超人。 记者去采访中国中医科学院望京医院骨关节科副主任医师程桯,到望京医院门口,程桯说自己在门诊,而当记者赶到门诊时,他却已经跑到病房了——从门诊楼2楼到住院楼8楼。 程桯6点起床,6:30出家门,7:30前查完房并开完医嘱,8:30开始看门诊,46名患者看到13:20。午餐6分钟吃完8元盒饭,然后进手术室,16:30出来后再去病房走一遍。整天的休息时间也就是手术之前助手在消毒时,他在手术室的地板上坐了10分钟。 记者曾跟随北京安贞医院大血管外科主任孙立忠教授上手术,体验了外科医生的辛苦,从9:30进手术室到17点,52岁的孙教授一步也未离开手术台,不吃不喝,站了近8个小时。而全台手术前后加起来达到了16个小时。 当天记者还遇见了该科室另一位副教授郑军,他当天24小时值二线班,也就是从早8点至第二天早8点,之后继续留下处理手术后患者并准备第二天的手术,患者病情都处理完才能下班,从来没有下夜班之说。郑军告诉记者,他一周基本两三天的时间都在做手术,“手术日那天就玩命干,一天一夜,第二天继续处理病人,后天又是一天一夜……”周而复始。大血管外科急诊多,在周末或深夜,平均每周两次要组织一队人在手术室度过。这还仅仅是手术的工作量,还不包括查房开医嘱、写病程记录、手术记录等。 在北京某三甲医院神外ICU工作了四年多的护士陈静(化名)说,每天一进ICU,弦就绷得紧紧的,眼睛都不敢眨,一人监护两三张病床,患者任何轻微动作,哪怕皱皱眉,她都要马上去找原因,并想办法缓解患者的不舒服。

ICU的患者常有烦躁情绪,还可能无意识地拔掉身上插的尿管、引流管、输液管等,护士不仅要看住,还要随时记录二十多项监控指标,紧张得连上厕所都像带着“风火轮”一路小跑。“医院里走路如风的护士,多半是从ICU出来的。”她说。

同时,为了预防肺部感染,压疮等,护士每两个小时就要对所有患者做“雾化吸入,翻身、叩背、吸痰”,很多两百多斤重的男患者,常常需要几个护士抬。叩背时要用手叩击患者背部肺区,一个患者叩两侧肺,二十多个患者全部轮下来胳膊又酸又麻。

网络上有一篇广为流传的文章《女孩,嫁人绝对不要嫁给医生》,第一个理由即是:嫁给医生,你要做好准备,在你们以后的生活中,你要耐得住孤独,你将一人度过大部分的时间。他没有节假日,没有休息日。

他们也会生病

在北京儿童医院急诊科里,有一位戴着麦克风上班的大夫,此举招来了个别患者家属的不理解,认为是对患者的冒犯。 “其实,这位30来岁的女大夫,患了声带小结,两周内不能发声,但她实在不敢休息,又不能大声说话,于是想出了这个办法, 几周来她的病情越来越重,也没时间治疗。”北京儿童医院急诊科副主任高恒淼告诉记者。

“大家平时根本不敢请事假,感冒发烧也是扛着,因为你请假,你的活就得同事分担,大家都太累了,于心不忍啊。”高主任说。

上述网文说:嫁给医生,你要做好准备与他一起承受神经衰弱的病痛。年轻时睡眠再好也经不住值夜班时一次次被咣咣的砸门声惊醒或被成宿的手术摧垮。他的睡眠变得像玻璃纸一样脆弱。

嫁给医生,你要做好准备日夜为他身体担心。睡眠不足可间接引起各种疾病,体力严重透支,吃饭时间不定,所以许多医生都有慢性胃炎或胃溃疡,有的年纪轻轻就做过胃大切。

高血压是大血管疾病的重要原因之一,尽管孙立忠教授深知这点,然而他的团队在这个被形容为血战、夜战、死战的战场上,一半医生都高血压。他幽默地说:“患者一出血,我们就出汗,患者血压低,我们就血压高。”

2010年,一项调查数据显示,全国有28%的医护人员有焦虑、烦躁感,12%的医护人员患有抑郁症。张玲自杀事件的微博在医生中被大量转发后,一位北京的医生在评论中表示,“我昨天刚测完,轻度的焦虑和抑郁。

他们也有家人

“嫁给医生,你要做好准备,独自承担所有的家务和独自教育儿女。你不要指望他会有时间或者有体力帮你干些什么,因为,要么,他根本没时间回来,要么,回来就会可怜地抱着你,头靠在你肩上,对你说身心疲惫,想躺一会儿。”网络文章这样描述。 “回家后谁不想跟老婆孩子温存温存,跟父母喝个茶呢?没时间,因为要写科研课题。”程桯回忆了一下,这半个月唯一的娱乐活动是跟老婆去听了一场演唱会。 在程桯看来,这种焦灼状态并不是他一人独有。“多少医生的家里出现感情问题,多少医生的父母在医院里没人照顾?太多了。医院麻醉科的一位专家,只能周末在别的医院里陪老母亲,周一至周五忙得根本没法请假,亲妈管不上,这让她很有压力。”

因为对自身状况的满意度太差,许多医生不仅自己改行,甚至也反对子女学医。2011年,健康时报曾进行了一次“行医环境调查”,吸引了近万名医生参与。调查结果显示,88.47%的医生反对自己的孩子学医,而这一数据在2002年仅为53.96%。

他们成材期漫长

一名医生的成长周期很长:大学本科5年,如果再继续读学位,3年硕士,3年博士,一共23年的教育,拿到博士学位就30岁了,而这时还只是一个一般的医生,等完成住院医师、专科医师等等的训练,才能成为一名合格的医生,这时,已快40岁了。 国家对医生的要求是学术和临床两头干,医生常把这个要求称为“五个量”,即工作量、手术量、门诊量、文章量、课题量。程桯念叨这个五个量时,语速飞快,烂熟于心。不仅如此,医院的职称评定还可以用“马拉松”形容,7年医学院硕士毕业后,从住院医师到主治医师至少6年,主治医师到副主任医师也最少6年,我们所看到的主任医师,至少是毕业后25年才能享受的资格。 复旦大学附属中山医院医学心理科医生陈华在接受中国健康界记者采访时说:“三甲医院的医生,都是在学校里经历了无数轮的PK。而要想在高手云集的大医院里有一席之地,需要不断做医学、教学、科研等工作。”

医学的职业是永无止境的,要不停地学习,稍微一停就落后了。但是人的精力是有限的,有体力透支的时候。

他们也要养家

医生的工资常常让人很好奇,今天我们抛开是否有灰色收入,是否有讲课费、红包、回扣等等,仅仅就讲工资。

“这个月又走了三个医生,大家对绩效工资不抱希望。”这是上海一名基层社区医院工作人员上周五发的微博。他告诉记者,在每月工资加奖金到手才2000元左右的情况下,基层医生们“逃走”了。

今年年初,媒体报道月嫂月薪过万时,微博上一位北京协和医院医生晒出自己的工资单:发工资了,拿到工资单一看,欲哭无泪啊!到手工资才2500,一个博士相当于10个250啊!那有人说:你有回扣和别的收入吧?抱歉,我真木有啊!

这绝不是个例。近日有媒体报道,今年全国所有的8年制医学博士,初次就业的起薪普遍不高,能拿到7000~9000元每月的仅局限于很少的几家医院;而95%的调查对象的收入为3000~7000元之间。

“这对于8年制其他科目博士而言,是难以想象的。在上海,学经济管理、IT的博士,初次就业早就是五位数的月薪。”中山大学医学院教授谢汝石对中国健康界记者说,“我一直反对这种做法,作为八年制的医学生,在学习、高考时都是非常优秀的人,但现在,在他们刚工作最需要钱时,却给了他们一个最大的打击。”

医生收入低会带来烦躁感,医生也需要生活。就像六六在《心术》中写的一样,拿的是卖白菜的钱,干的是卖白粉的活。

他们常有挫败感

六六曾写道,成就感这个东西对每个人都重要,让你觉得活得有价值。然而,医生的挫败感、无助感却是常态。

北京一家医院的抢救室里,七八名医生忙碌着。一个多小时过去了,患者抢救无效,医生宣布死亡。抢救室门一打开,病人家属一拥而上,抱头痛哭。这时,一位年轻的医生,拖着疲惫的身子走到患者老伴、一位八十多岁的老太太面前,伸出手,握住她颤抖着的手。这位北大医学部急诊专业在读研究生、即将成为一名急诊科医生的小伙子说:“当你全力地投入一场和死亡的较量中后,他仍然走了,你的心也空了。那种累,不仅仅是体力消耗殆尽,还有心灵疲惫不堪。”

孙立忠教授也同样有过这样的经历,“1983年,我做住院医时,病房住着一位和我年纪相仿的小伙子,得的是主动脉瘤。等手术期间,我们成了好朋友。但他却在手术台上出血而死。这让我很难过,活蹦乱跳的一个人,上来没半个小时,血流完了,人就没了。此后很长一段时间,我心里都很排斥这种手术,甚至都让我不想当大夫了。”

解放军第302医院肝脏肿瘤诊疗与研究中心主任杨永平说,医生与长期找他治疗的患者都会成为朋友,而如果一个人,每隔不到一个月的时间,就眼看着自己一个好朋友离世,自己又束手无策,这种挫败感,别人很难体会到。没有强大的内心力量,很难持久支撑下来。

精神科医生的职业成就感更受挑战。北京安定医院老年精神科主任鲍枫在精神科已经干了二十多年了,他说:“外科医生一刀下去,病灶就没了,能看着患者健健康康离开医院。但精神疾病病程相当长,出院时正常了,没准几个月,几年又会犯病,特别是有自杀、自伤倾向的患者,家人一下没看住跳楼了,这对医生的打击特别大,会终生有负罪感,从而导致抑郁甚至可能结束职业生涯。”

首都医科大学杨凤池教授等人几年前的一项调查研究显示,我国医生的职业倦怠感状况较为普遍,严重程度令人堪忧。其中年轻医生(41岁以下年龄组)的职业倦怠状况最严重、最典型。

“除了生命以外,其他东西都允许出错,但是生命是不允许出错的,错了就改不过来了。”谢汝石指出,这个要求会给医生带来很大的压力。

他们常常处于危险中

医护工作与疾病为伴,这个职业有着天生的危险性,就如SARS期间,冲在一线的医护人员难免被感染一样。

在记者接触的医生中有一个共识:“我们的职业现在太危险了”。这种危险有两层含义,其中之一就是职业本身的风险。

鲍枫二十多年前第一次进精神科病房,就被一位患者揪着领子推到了墙上,然后围上一群目光呆滞的患者,他一下子体会到了这个职业的特点——真的是“打不还手,骂不还口”。“遇到精神病患者犯病,大家会本能地躲远点,因为精神病患者对自己的狂躁行为不承担法律责任。但是精神科医护人员不能躲,治病时挨骂受气是常事,甚至会挨打,职业风险更大一些。”

据他所知,没有哪个精神科医生没挨过患者的骂,医生们听这些不雅的骂人话就和听“你吃了吗”一样自然。有时患者挥手就是一巴掌,有的患者拽住医生就痛哭、诉苦,十多分钟也劝不住,医生们也无法计较。

从医的路很艰辛,每前进一步可能都会遇到各种挑战、困难、挫折,甚至竭尽全力地努力了,最终还是失败了,难免会懊恼、沮丧、失落。这个时候纠结、放弃从医的念头往往会掩盖住最初的兴趣和爱好。但每每遇到不顺心的时候,心底却总有一盏灯,照亮前行的方向。经历痛苦是为了迎接蜕变,虽然当医生不容易,可敬的医生们却一直坚持地在这个职业中前行着。

向所有医生致敬!(本文部分素材来自:澎湃新闻)

最适合你的靠谱医生?来这里找!

扫码进入医脉圈最懂你美的医生,都在这里。