贼,败也。——《说文》

害良为贼。——《荀子?修身》

毁则为贼。——《左传》

精洁则耻于自污,慈仁则惮于贼人。

——《东周列国志》

自古以来,人们固有的认知里,贼即是毁坏、伤害。愿意当贼的人一定是道德品质低下、好吃懒做之人。

打开手机,浏览新闻,一则报道映入眼帘:小偷被抓到后,被村民围殴,场面暴力、血腥、猖狂,仿佛曾失去的所有东西都是这个小偷偷走的,人人诛而快之。这时,一个女孩挤进人群,张开双臂,护住地上的小偷,大声哀求:别打了,他是我哥哥,为了供我上学,他才去偷东西的……

继续滑动屏幕,一条视频冒了出来:

新闻报道中的小偷,是坏人吗?

监控视频中的小偷,是好人吗?

好与坏之间犹如有一道鲜明的分界线,大家似乎都清楚好与坏的鉴定标准。所以,当偷东西被抓到时,小偷就是个坏人;在替妹妹出学费时,此“小偷”是个好哥哥,是好人。

视频中,把醉汉从地铁轨道救起来之前,“小偷”伸出罪恶的第三只手,可几分钟之后,同一只手救了一条人命。

那么,新闻中围殴小偷的普通群众,视频中见死不救的冷漠路人,又该作何评价呢?

由此可见,好与坏不是一成不变的,而是可以相互转化的。究竟是好是坏,得看评价者的身份和视角。可是无论怎样,我们都清楚:人还是原来的那个人。

地上掉落一截枯树枝。

幼童走来,看到树枝,如获至宝,马上拾起,当做长枪,打起仗来;

大人路过,嫌弃树枝档路,一脚踢开,当垃圾般对待;

艺术家经过,如此苍劲有力的枝条,多美啊,遂带回家,插入瓶中,以供欣赏。

树枝还是那个树枝,可在不同人的眼中,就发生了变化。

世上的一切都是这样的。

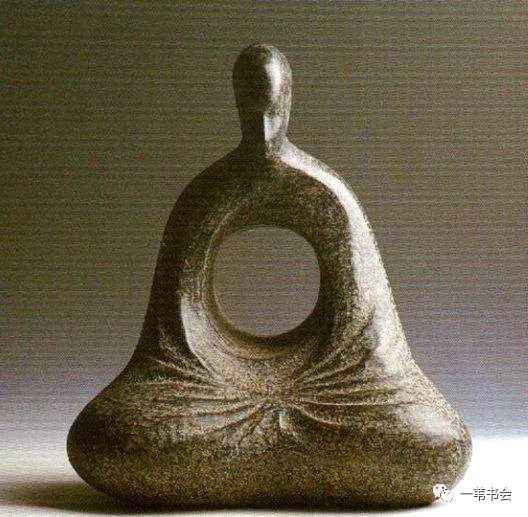

万事万物都隐藏着一个共同的特性——空性。

空性并非漆黑一片,并非空无一物,也并非什么都无所谓,而是指万事万物都具备一切可能性。“小偷”和树枝隐藏的好或坏的潜能是同时存在的,他们本身不具备一个固有的特性,他们的所有特性都取决于我们如何看待他们。

这也正是《能断金刚》一书中为我们揭示的通向成功的秘密。

天下无贼,心中有贼。

//////////