(一)阅兵从来不是个简单的事

那天全家围坐在电视前,观看国庆70周年阅兵。

其间,儿子不解地问我:为啥要搞国庆大阅兵?我指着屏幕上鱼贯而过的巨浪-2、DF-41说:我们老百姓能够安居乐业,我们的国家能够挺直腰杆、立足五常,这些就是原因。

大国长剑、东风浩荡,这些带给敌人的是震慑,带给国人的是信心。

华盛顿邮报、纽约时报都很“识货”,它们在报道时聚焦DF-41型导弹,从可能的射程、携带核弹头数量、突防能力、飞行时速,可谓360°全方位分析了这款国之重器。

更有意思的是,10月2日,中国国庆的第二天,美俄相继试射民兵、白杨型远程洲际弹道导弹!

尽管对于本次试射,美俄的口径出奇一致:仅仅是对核武器的日常试射、检验。但外界普遍分析,试射导弹一方面是美俄废除“中导条约”后双方互秀肌肉,另一方面也不排除受到某外部事件的影响。

所以你看,阅兵绝非某些人口中所说的百无一用,劳民伤财。大国间的博弈小处就见功夫。

毕竟阅兵是除战争以外最能展示一国军事实力的行动。

深谙“不战而屈人之兵”之道的中国古人早就明白这个道理。为了表示阅兵所代表的含义,古人以“大阅”命名之。一个“大”字,寓意广博、令人浮想联翩。

中国古代有信史可查的第一次阅兵--周武王孟津观兵,也的确不负这个“大”字。

为什么这么说呢?因为这次阅兵正是声势浩大,影响中国后续三千年的“武王伐纣”的开端。阅兵后的第二年,周朝及诸侯大军渡过黄河,“以东伐纣”。

国庆大阅兵如同宣言,预示着中国的崛起。而孟津观兵则标志着商朝、周朝攻守彻底异势,预示着周王朝战略进攻的开始。

曾经强极一时的商王朝在周王朝摧枯拉朽般的攻势中很快覆灭,但谁又能想到,这次阅兵的十几年前,商王朝还是那么的如日中天。

商王帝辛(商纣王)感受到周的不断强大,他直接将周王朝的当家人周文王(后来追封,为方便直接称他周文王)囚禁在羑里(you li,今河南汤阴)。逼得周人不得不以美女、宝马贿赂商人,才换回了自己的王。

那周朝如何就能在短短十几年崛起,并彻底消灭商朝呢?

这是一个以弱搏强的故事。

(二)战略是根本

战略,各种斗争的全局性指导思想,人类智慧高度抽象化思维的结晶。

秦灭六国是依靠商鞅变法及远交近攻的战略。刘备能够割据川蜀,依靠的是诸葛亮的“隆中对”。朱元璋之所以称帝是依靠广积粮,缓称王的战略。

可以说好的战略指导思想是基础,是根本,是加速器,是催化剂。

周灭商的指导思想可以从孟津阅兵中找到蛛丝马迹。

史记中这样记载:“九年(周武王九年,约为公元前1048年),武王上祭于毕(周文王墓地所在)。东观兵,至于盟津”。

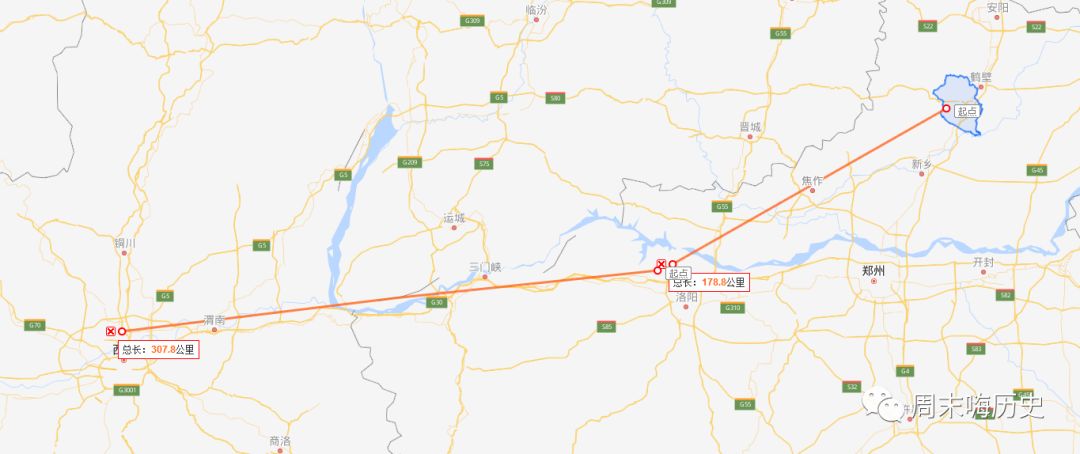

这段看似简单的话中提到一个地名:盟津,今河南省洛阳市的孟津县。

让我们看看地图。

我们都知道,周人起于西部地区,逐渐迁移到岐山一代生活,之后又迁移到关中平原的腹地--今天的西安附近。

而上图中间位置就是孟津县,它距离西安地区直线距离超过300公里,而距离商王朝的都城朝歌(今鹤壁淇县)却只有178余公里。

换言之,阅兵的地点是在商朝的腹地,或者说曾经的腹地。

这个地点背后的含义很不寻常,在商朝腹地大张旗鼓的阅兵至少说明一点,该地区已经被周朝完全控制了!

短短十几年,从王被囚禁,无奈求和,到深入商朝腹地,周人干了什么?答案还是在《史记》里:“明年,伐某某”,“明年,败某某”,请注意上述语句至少重复了5次以上。

这个某某包含但不限于:犬戎,密须,耆国等,涵盖了周边少数民族、臣服商朝的小国等当时各种小政权。地点更是从关中平原,一路延伸到河南、山西。

说到这里,周王朝的战略呼之欲出:蚕食。

商强周弱,正面对抗无疑以卵击石,只有愚公移山,才能最终水滴石穿。

只不过蚕食看似简单,操作起来却极为复杂,分寸的拿捏极为讲究。毕竟你自身实力不济,就是想蚕食,你也啃不动对手。而对手更不会一直傻兮兮的等着你来蚕食自己,要挑选对手松懈的时候。

这就如同烹饪,火大了,容易烧焦,甚至引火烧身。火小了,菜又半生不熟。所以这外部时机,内部策略缺一不可。

(三)外部时机和内部策略

不知道大家注意没有,周人蚕食商朝的时候,史记中并没有记载商朝的反应。在那句“明年,伐某某”之后就再也没有然后了。

商人似乎完全不在乎周人在干什么。在史记中只提到这样一件事情,当朝堂之上有人提醒商纣王要提防周人时,他只说:“我是上承天命之人,他们(周人)能把我怎么样!”

这就很诡异了。

要知道,就在不久前,当时周人尚未反叛,仅仅因为附近的诸侯开始结交周,商纣王就囚禁了周文王,并严禁诸侯与周来往,要求诸侯们站队了。

可现在攻势已在眼前,他倒如此漫不经心。如果我们细品纣王的这句话,会发现在看似豪迈的言语之后,其实更像一种自我安慰:“周人能奈我何?”

短短十多年,就从天下共主沦落为只能依靠天命来硬撑局面,拿不出一点有效的手段和办法来遏制周的崛起。

因为商朝自己乱了。

关于这段的历史记载很模糊,有人考证说因为商纣王要废除祭祀阶层的特权,也有人说是王室的内部权力斗争。但不论如何,史书中明确记载了结果:大批的商朝重臣从商逃亡来到周,甚至纣王的亲兄弟-微子等人也在逃亡的行列中。

这种大规模的内乱给了周王朝千载难逢的机遇,商朝自顾不暇,根本无力压制周朝的崛起。

外部的机遇已经到来,那内功也必须扎实,否则是有心无力。

早在三代以前,周人就在干两件事:外交上尽一切可能拉住周边的诸侯。内政上全力发展生产,毕竟有经济基础才能硬实力做支撑。

不同于今天复杂的人类经济活动,当时经济活动的主要内容就一点:耕种。毕竟第一产业几乎是当时社会的全部。

作为一个奴隶制社会,周王朝一方面加大追捕逃亡奴隶的力度,将人口固定在土地中(不能简单用现代的道德标准去看古代事物),以增加粮食产量。另一方面鼓励新开垦土地,增加土地所有量。

过程我们不细看,只看结果:外交上,至孟津观兵时,参加的诸侯超过800。而实力上也有很大提升,史书中说“戎车三百乘,虎贲三千人,甲士四万五千人”,是相当的可观。

可以说,在正确战略的指导下,通过内、外部多因素的结合,周人在国家博弈中后发先至,并最终灭商。

(后记)

这篇推送早就在酝酿,只不过碍于俗事,一直拖稿。

写这篇推送完全是有感而发,看历史经常有一种感觉:历史与今日有太多相似之处,回望历史也能给今天很多的启示。

毕竟,今天的我们一直在调整产业结构,从资本、人力密集型向高科技、高效率经济转型。

未来可期。