01

纵观中国历史,从公元前221年秦始皇统一六国开始,到1912年清王朝结束,2000年里我们经历了十多次的“改朝换代”,其中有不少王朝,是直接或间接因为农民起义覆灭的。

秦末陈胜吴广、东汉黄巾军、唐朝黄巢起义、明末李自成、清末太平天国,还有其他许许多多数不清的,王朝末期大大小小的农民起义。

古代的文人,在谈到这些农民起义的时候,要么怪昏君,要么怪到“昏君”身边的佞臣头上,最后结论都是“上层阶级过于骄奢淫逸,导致下面人民不聊生,百姓纷纷起义,最后导致王朝灭亡。”

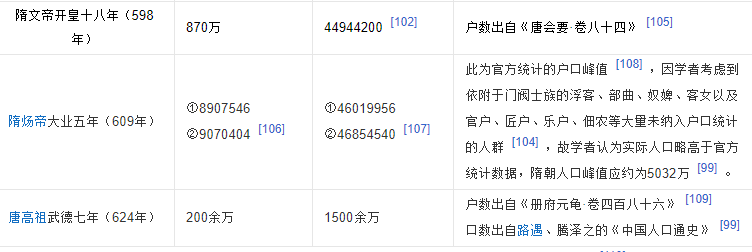

只是这样吗?我们可以看一组数据:

如果看不懂,那我具体说说。

看下面这张表。

根据《唐会要·卷84》的记载,“民不聊生”的隋朝末期,我国一共有超过907万户人口,按一户人5个来算,隋朝有至少4500万人。

然后天下大乱,民不聊生。

经过连年征战,唐朝建立了,李世民开启了著名的“贞观之治”——然而经过“贞观之治”,直到唐太宗李世民驾崩,唐朝也才只有380万户,又经过百年的发展,一直到唐玄宗的“开元盛世”,才勉强恢复到隋朝的水平。

那时有多少人口呢?

据《通典》卷七《食货》载,唐玄宗天宝十三载(754年),全国有9,069,154户,52,880,488人。

又是906万户左右的人。

然而这一到900万户人,立马发生了“安史之乱”,然后又“民不聊生”了,但后来的各种故事,却把唐朝由盛转衰的这一系列变故,归结于杨贵妃红颜祸水,以及唐玄宗对李林甫的盲目信任。

“红颜祸水”、“酒池肉林”、“佞臣当道”、“培养党羽”、“排斥异己”、“佞臣当道”、“饥荒”、“苛政杂税”、“挨饿”、“赈灾不力”。

遍观中国历史,每逢社会动荡或是王朝更替,总免不了会有这么一个两个大臣,一个两个妃子以及一个昏庸到不像人类的末代皇帝出来背锅。

上千年来,都在说着同样的故事,仿佛整个王朝的覆灭,都是这一个皇帝的错。

——这些人当然有错,但一个朝代的覆灭却不仅仅于此。我放这么多人口数据就是想说,社会之所以动荡,王朝之所以会覆灭,很可能是因为——以当时的土地生产力,已经养不起这么多人口了。

事实上王朝初期也有奸臣,也有红颜,也有自然灾害,也有权力斗争,但这些都不会动摇王朝的根基——这并不只因为建国皇帝更贤明,也因为经过王朝间的种种动荡,大量人口死亡,所以现有耕地能让农民自给自足。

王朝初期,人少耕地多,农民通过种田不但能养活自己,还能过得不错——社会有上升通道,自然百姓安居乐业,没人造反。

而王朝末期,人多耕地少,加上地主豪强大量的土地兼并,农民通过种田无法养活自己了,自然会出现饥荒和流民。

同样的,因为农民种田连自己都养不活了,但维持统治阶级需要的资源却没变少,于是税就显得越来越多,苛政杂税也就显得越来越明显。

如果中间有农民因为活不下去起义了,统治阶级还需要征兵去镇压。这一方面是把年轻劳动力调离生产岗位,于是粮食一定会减产,另一方面要给这些士兵发俸禄,又要收更多的税,于是就更加剧了农民的负担,造成更多人成为流民。

所以回溯历史,我国古代每到250年左右就会发生朝代更替,有人将其称为“250年怪圈”,很多人把这归结于制度的弊端。

但我更愿意相信,是因为我们耕地开垦速度,跟不上人口增长速度,所以每250年,人地矛盾就增长到极限,于是中原大陆就要发生战乱洗牌一次。

死掉很多人,让人口和土地生产力相平衡,于是又是一百年左右的“盛世”。

用韩非子的话来说就是:

“人民众而财富寡,事力劳而供养薄。故民争。虽倍赏累罚而不免于乱”

所以1904年6月《东方杂志》的一篇文章《论中国治乱由于人口之众寡》谈到:

“盖中国之治乱,与人口众寡相比例也。中国之治,非真有求治之道也,徒以人口之寡少耳;中国之乱,亦非有致乱之道也,徒以人口之增加耳”。

我们读史书,看到的大多是帝王将相的故事,我们喜欢火烧赤壁的孙刘联军,喜欢大破苻坚的“淝水之战”,喜欢唐明皇与杨贵妃的故事,喜欢找黄袍加身的赵匡胤的八卦。

但说到底,我们古代的历史,是太平盛世人口增长——人口过多耕地不够——发生战争死很多人——建立新朝代——太平盛世人口增长的过程。

02

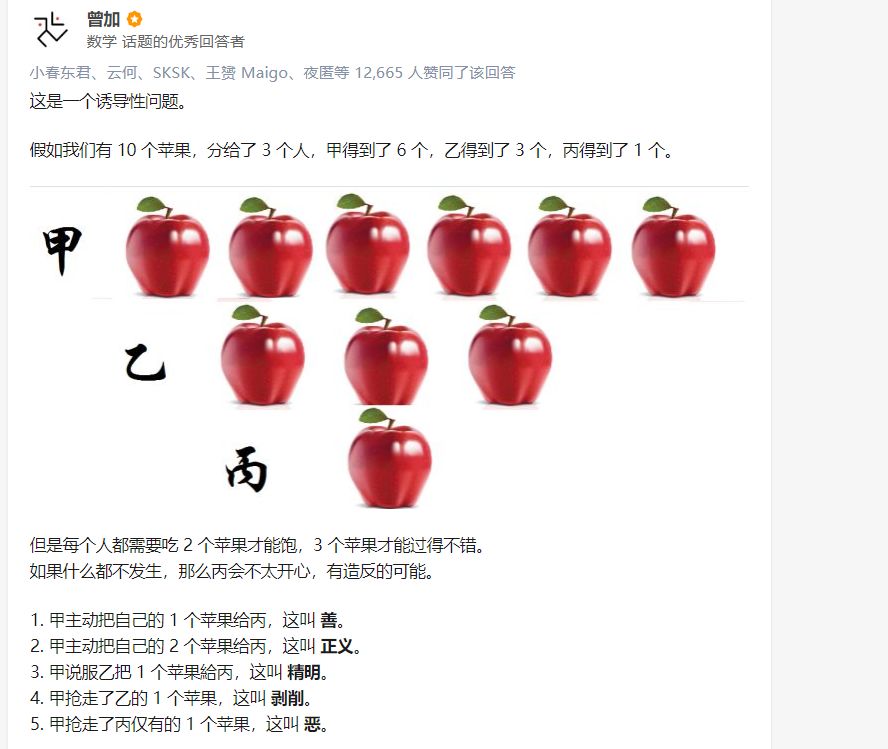

知乎上曾经有一个问题。

叫“是善还是恶推动了人类文明”

我最喜欢@曾加在下面的回答:

描述得非常精辟。每一种情况,在中国历史上都能找到影子。

——但无论哪种情况,文明都没有被推动,因为无论他们谁给谁苹果,谁抢谁的苹果,苹果还是只有10个,还是只能让三个人过得不错,最多养活五个人。

所以无论善还是恶都没有推动人类文明的发展,都没有让人民过得更好。

真正让人民过得更好的,是科技进步带来的第11个苹果。

放在整个中国的尺度上,真正让我们神州大地,可以从西汉的6000万人,成长到明末可以养活近2亿人,再到清末可以养活4亿人,一直到现在,我们有14亿人,但大多数人都不需要挨饿,都能过上小康的生活。

真正让人民吃饱穿暖,过得更好的,靠的不是那些帝王将相,那些政治家的故事,而是这么多年来,藏在中国历史暗面的一条线。

——科技和经济的发展。

是青铜农具、铁制农具的出现,复种轮作制在实践中逐渐成熟,才让我们先秦的祖先得以在神州大地上生存,并逐渐发展出中华民族文化的雏形。

而西汉时期《氾胜之书》把农学当作一个整体来研究,北魏的《齐民要术》,系统总结,探讨了农、林、牧、渔、副等部门的生产技术知识,则终于把古代的农学研究上升到了一个系统性的地步,同时,从秦汉开始,我们的祖先开始兴修水渠,降低了暴雨和大旱对农业收成的影响——这一切为农业发展作出了巨大贡献。

隋唐出现了牛耕地用的铁犁,自动灌溉用的水车,明清又从国外引入大量经济作物,让我国粮食亩产有了很大提高。

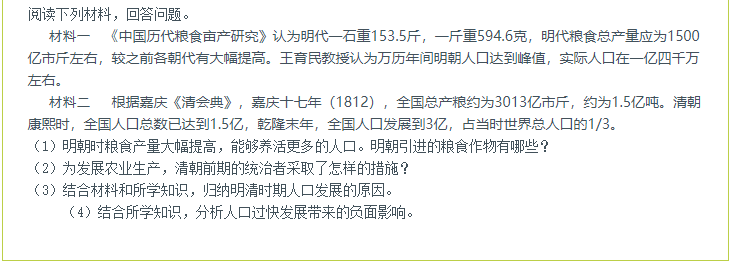

所以明代粮食总产量只有1500亿市斤,但到了清代总产量已经有3013亿市斤,足足可以比明代多养活一倍的人口。

而到了今天,随着科学种地的推广,机械农具的推广,以及各种高产量作物(比如杂交水稻)的推广,中国的全年粮食总产量已经达到6.5亿吨,足以养活我们14亿人口。

正是因为曲辕犁、水车、水渠、杂交水稻的发明,才产生了我们的“第11个苹果”。

同样帮助我们产生第11个苹果的,还有以《黄帝内经》、《伤寒杂病论》、《千金方》、《本草纲目》为代表的古代医学研究,还有火药、指南针、造纸术、印刷术等科技产品的发明。当然,离不开的还有《九章算术》、《周髀算经》等基础学科的研究,以及这些基础学科带来的建筑、造船等科技的发展。

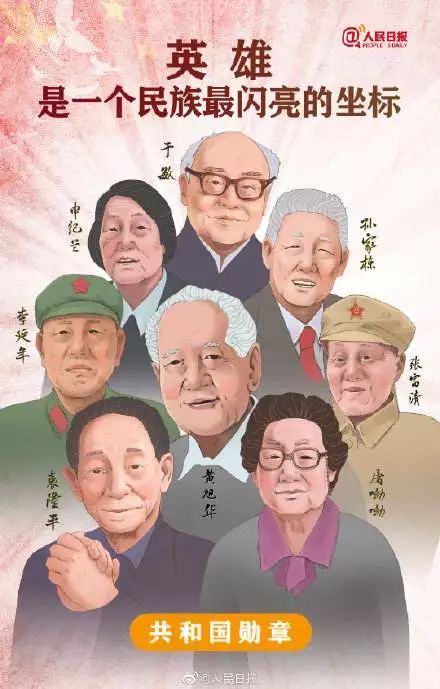

今年,我们国家表彰了8位对中国贡献最大的元勋,分别是这八位英雄。

这其中,有发明杂交水稻,帮助我们喂饱14亿人的袁老。有提取青蒿素,拯救千万生命于水火的屠老。有中国第一颗人造卫星的负责人孙老,有中国核潜艇之父黄老,还有中国氢弹之父于敏老爷子。

八位最高荣誉奖章获得者,有五位是有突出贡献的科学家,足以看出国家对科学技术的重视。

而遍观全球,我们之所以能过上今天的生活,也离不开蒸汽革命、电气革命、信息革命带来的大量方便人民的发明。

包括这位:

还有这位:

这些科技发明来源于人民,得到人民的广泛支持,最后又服务于人民,真正造福人民。

所以我们说:

科学技术是第一生产力

03

中国古代,一个唐太宗时期的普通农民和一个宋徽宗时期的普通农民,虽然差了近400年,但他们的生活大体上是相似的。

事实上无论中外,1000年前的生活和800年前的日常生活不会有太大区别。

但我们现在不一样。

我是1993年出生的,在我长大的这些年,我常常感到我们生活变化快得不真实,我爸爸也经常感叹不真实。

你想,10年前,我们还在用诺基亚,我们甚至还在为手机可以上网感到诧异,电影里还在把“可视电话”当作非常了不起的发明,安排在富人的家庭里。

但今天我们不但可以用手机上网,人人都可以视频通话,甚至于出门钱包都不用带,我们生活的一切都可以从一个小小的微信上搞定。

这是2009年最火的手机,全都是诺基亚

你再想,20年前,会开汽车还是非常重要的一项技能,那会儿我家有个长辈买了一辆车学会了驾驶,还可以在亲戚面前耀武扬威炫耀一番。

谁能想到今天长沙的无人驾驶出租车已经上路,未来可能再也不需要人类驾驶员了:

长沙的“无人驾驶出租车”

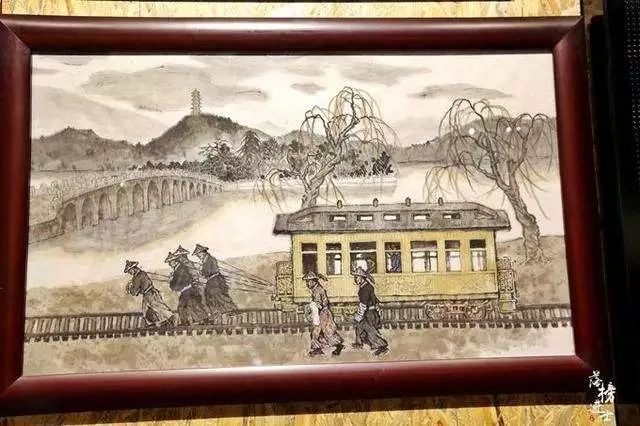

再往前想一点,50年前的中国人连饭都吃不饱,100多年前的中国最高统治者,还会对火车大惊小怪,用人或者马来拉火车:

纵观人类历史,会发现人类确实是发展得越来越快的。

最早的人类发展,是以万年为单位的,常常数十万年,才能学会一件我们现在看来极其简单得小事。

人类从猿人变成智人,花了上百万年,但从智人到学会自己打磨石器,则只用了数十万年。然后从新石器时代到学会自己种地/放羊/制造武器,只用了几千年。

从此以后,人类学会的东西越来越多,学习得也越来越快,人类的进步不再以万年为单位,开始以千年/百年/十年为单位,乃至于现在,可能一个新兴领域,每年都会有新的技术,新的突破。

古代可能上百代人才会见证一次的技术革命,我们现在一代人就能见证好几个。

刘慈欣在他的科幻小说中,把人类最近这一百年的飞速发展,称为“技术爆炸”——而这种技术爆炸,给我带来巨大的不真实感。 在之前腾讯新闻做的一个纪录片《明天之前》中,作为国内的纪录片,非常难得地拍了有关未来的东西,它用详实的数据向我们问了有关未来的几个问题:

“人类会永生吗?”

“人类未来会爱上机器人吗?”

它探讨了人类在未来5-10年,所面临的改变与重塑。

我不知道你们会不会想,既然过去30年,世界改变这么大,中国改变这么大,那再过30年,中国会怎么样,世界会怎么样,科技会怎样改变我们的生活。

我会想,我做梦都在想,我想知道未来会是什么样的,我们人类最后究竟能发展成怎样的一个文明——自从我有这个想法后,我就越来越想活长一点,活得再长一点,因为我实在太好奇了。

不但我会想,马化腾也会想。

10月21日腾讯宣布发起“腾讯科学周”,于每年十一月第一周举办全球性科学探索盛事。今年的首届科学周,将包含科学WE大会、医学ME大会以及科学探索奖颁奖礼三场活动。

其中,WE大会已经是连续第七年举办了,WE寓意着人类的进化之路(Way to Evolve), 是“我们”的历史与未来。

在这里,你能看到真正为人类科技发展做出贡献,现在依然活跃于一线科技研究领域的科学行业大咖。

比如过去,他们就曾经邀请到引力波发现的主要贡献者,诺贝尔物理学奖获得者

Barry Barish,著名宇宙学家霍金,WWW网络联盟创始人Tim Berners Lee,以及中国科学院院士,清华姚班的创始人姚期智教授:

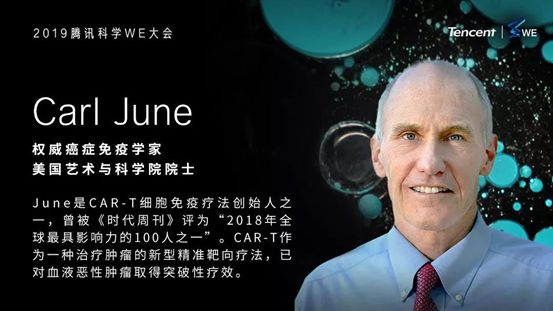

而今年的WE大会主题是“小宇宙”,重在探索微观物质中的宏观世界。这次,来的则是这些大咖:

今年也是WE大会举办七年以来首次“升级”为腾讯科学周,不仅有来自最前沿科学领域的重磅嘉宾,还有全新的医学ME大会。

ME代表着医学启蒙(Medical Enlightenment),更着眼于每一个“我的存在”,它将聚焦癌症、抑郁症、艾滋病等最受关注的疾病话题,展现前沿的医学突破,带领观众一同探索生命的奥秘。

两场大会中,我最期待的,是Carl June教授的演讲,因为前面提到了,我想活得更久一点,人类寿命现在遇到的最大问题,就是癌症——而Carl June教授,恰恰是这个领域最著名的专家之一。

他正带领团队开创的CAR-T细胞疗法,通过唤醒人体的强大武器——免疫系统来消灭癌细胞。2011年,他的团队用这种疗法成功治愈了一名急性白血病复发的小女孩艾米丽,使其成为世界首例通过该疗法治愈癌症的临床病人,堪称医学界的奇迹。

很希望看到他对人类和人类健康本身,有什么独到的见解。

一年前,腾讯投入10亿人民币资助“科学探索奖”,每年将在基础科学和前沿核心技术方面的九大领域,遴选出50名青年科技工作者,每位获奖者将连续5年、每年获得60万元人民币的资金。奖励经费将采用企业投入、公益运作的方式,不求商业回报,并将长期运营下去。

这个由马化腾和北京大学教授饶毅,携手杨振宁、毛淑德、何华武等科学家共同发起设立的大奖,也将在今年的科学周举办首届颁奖典礼。 其实看看过去,会发现一直不怎么爱露面的马化腾,一直对基础科学和前沿科技抱有极大的热情。

早在2016年,马化腾就捐赠了中国的“未来科学大奖”,该奖项设置“生命科学”和“物质科学”、“计算机与数学奖”三大奖项,单项奖金100万美元。

2017年,马化腾又和谷歌的谢尔盖·布林、fb的扎克伯格夫妇等企业家一起,成为美国“科学突破奖”的创始捐赠人,他表示

“基础科学是技术进步的基石,我相信科学突破奖将巩固全球科研人员和数学家之间沟通的桥梁,促进东西方交流。从物理,生命科学到数学,国际科学界让全世界更加紧密的联系在一起。”

这些,都是激励一代青年人,投入到科学探索,科学建设研究中的动力。

都是孕育中国,乃至全人类“第11个苹果”的摇篮。

世界历史已经告诉我们,我们需要科学发展进步,而科学的发展进步,离不开这些关注基础和前沿学科的企业家——因为很多研究可能当下无法落地,但如果继续下去,未来可以造福更多人民。

2013年的腾讯WE大会上,HughEvans试图用社交网络,帮助全球近12亿的贫困人口。而2015年的Efraim Cohen Arazi,则致力于用人工虹膜帮助近百万盲人重见光明。

事实上,往年的腾讯WE大会,每一届都有如何用科技造福人民的讨论,而腾讯自己,从连续多年举办WE大会、关注如何用科学为人类创造更美好未来开始,如今视野越来越广阔,把目光也投向了这些用科技造福人类的善举。

就拿腾讯的AI实验室为例。

今年全球无障碍宣传日的时候,腾讯宣布攻克AI手语识别技术,可以直接把手语翻译成文字,让听障人士可以和健听人士无障碍沟通。

这是大好事。

而就在最近,腾讯医疗AI实验室还基于与华山医院神经内科王坚教授的合作基础之上,推出了一款通过动作检测、评估帕金森症的AI模型——帕金森病运动功能智能评估系统。患者无需穿戴任何传感器,仅需站在摄像头前,按照指示完成一系列的动作,在短短3分钟内即可完成帕金森病的运动评估,辅助医生将诊断速度提升了10倍。

未来,这一诊断可能会上线在移动端,让患者可以足不出户,完成麻烦的病情诊断。

这更是大好事。

但我觉得最好的,还是腾讯汇集北京上海众多三甲医院以及通过WebMD获得的超过60000篇医学科普文章的中文版授权,制作的医疗搜索项目:“腾讯医典”:

里面涵盖了一个普通人需要了解的几乎所有医疗健康知识:

对于大家比较关心的癌症和肿瘤类目,还有一个专门的分区用来同步国际上最前沿的科普论文:

我国互联网信息污染严重,而医疗领域更是重灾区,普通人根本无法鉴别网上医疗信息的真假,这时候能有这么一个权威靠谱的医疗科普软件,真的是造福大众。

这样的事情还有很多,这些科技公司,正从方方面面,改造中国,乃至全人类的生活,做到真正的“科技为民”、“科技向善”。

2018年10月,马化腾曾经在知乎上提问:

未来十年哪些基础科学突破会影响互联网科技产业?产业互联网和消费互联网融合创新,会带来哪些改变?

当时大部分人的回答都是“不知道答案,但是就我的领域,大胆猜测一下”,而其中许多猜测,都带着非常美好的期待。

科技改变生活,科技解放生产力,科技在21世纪,正迸发出我们难以想象的能量。之前WE大会探讨的那些最前沿科学议题,如今也有不少,已经落地成为了现实。

所以我也希望二十年后的这天,知乎上的大部分的猜测,都能变成现实。

一定可以的。

-END-

下面是一个抽奖下周开奖(最近会有比较多的抽奖)