编者按时间是历史的见证者,也是辉煌的缔造者。70年筚路蓝缕,70年砥砺奋进,披荆斩棘的路上,一批又一批的奋斗者,在祖国大地上书写着一个又一个奇迹。

今年是新中国成立70周年,温州都市报《总编访谈》栏目,聚焦那些坚守在各自岗位、为新中国的建设添砖加瓦、初心不改的追梦人。今天推出第五期人物——季理真。

▲作者 金可生

人物名片季理真

1964年5月13日出生于龙湾区永兴街道乐一村一个裁缝家庭,小学从当地永兴二小毕业,初中毕业于海滨中学,1980年从永强中学考入杭州大学数学系,1984年获杭州大学理学学士学位,1985年赴美在丘成桐教授指导下研习数学。

1987年在美国加州大学圣地亚哥分校获得理学硕士学位,1991年在美国东北大学获得理学博士学位。先后在美国麻省理工学院,普林斯顿高等研究所从事研究工作,1995年至今任教于美国密歇根大学数学系,从2002年开始兼任浙江大学数学科学研究中心高级教授。现任美国密歇根大学教授、浙江大学光彪特聘教授、美国数学协会KY FAN基金委员等职。曾获第四届世界华人数学家大会晨兴数学奖银奖,斯隆研究奖金、美国自然科学基金会数学科学博士后奖、美国国家科学基金、西蒙斯奖等。

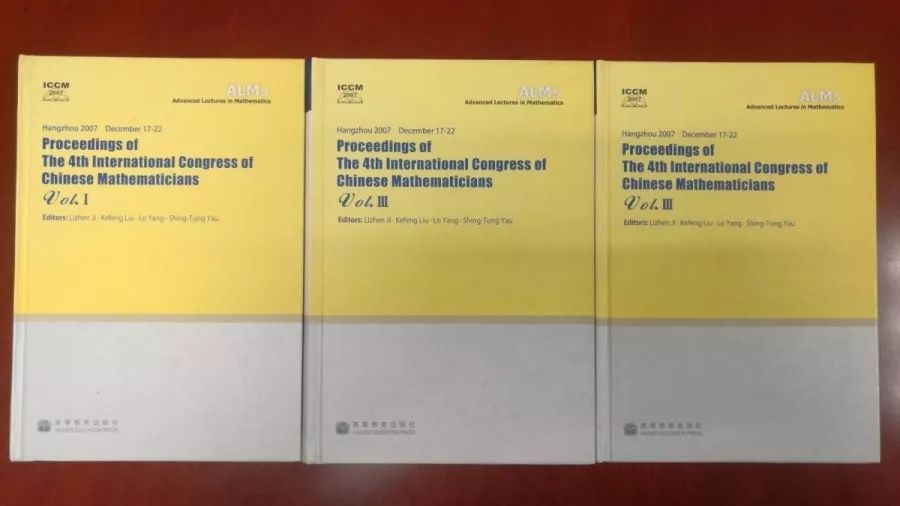

▲季理真参与主编的书籍

季理真的研究领域主要是几何、拓扑及数论这些主流数学的交叉学科。他在局部对称空间的紧化、黎曼面的谱、迹公式等方面取得了国际一流的原始创新成就,并在国际一流数学杂志上发表了大量学术论文。他解决了Borel猜想、Siegel猜想等几个长期悬而未决的国际著名猜想。他还对另外几个著名的猜想做出了重要贡献,其中包括著名的Novikov猜想。他是该领域中杰出的青年数学家。他与美国科学院院士MacPherson教授合作的一篇论文由于其开创性的思想被美国数学评论杂志选为“重点评论”的文章(中国大陆数学家近10多年来一共只有5篇文章被重点评论过)。出版和编辑60部著作。他还担任《中国科学》杂志数学部分的编辑。他和(中国)高等教育出版社合作编辑出版《高等数学讲义》《数学概览》《数学和人文》《数学中的经典主题》等系列丛书。

南塘清水沿岸,“数学名人馆”讲述着数十位温籍数学家的故事。馆内收藏有“现代微分几何之父”陈省身题字“数学家之乡”。这是温州人的荣光,也是城市的金名片。

中国现代数学发展史,从来少不了温籍数学家群体的故事。为温州带来“数学家之乡”美誉的温籍数学家们,如今依旧活跃在世界各地。

近日,知名温籍数学家季理真(以下简称“季”)应邀通过网络视频对话,接受温州日报报业集团副社长、温州都市报总编辑金可生(以下简称“金”)的专访,畅谈他眼中的数学世界和家乡情怀。

“温籍数学家群体”现象值得深入研究

金:温州被誉为“数学家之乡”“数学家的摇篮”。你了解或接触过的温籍数学家都有哪些?

季:

从历史上看,当代数学家中比较有名的当属苏步青、谷超豪。当然,还有很多出类拔萃温籍数学家,比如我在浙大的老师王兴华也是温州人,主攻计算数学;我的导师丘成桐教授,他的太太就是温州人,曾在麻省理工学院林肯实验室工作,是一名物理学博士,祖籍瑞安;还有知名的数学家姜立夫、徐贤修、项黼宸、胡毓达、李锐夫、李秉彝、陆善镇、陈大岳,等等。

从上世纪40年代至今,包括旧时的“中央研究院”和现在的中科院数学院士中就有9位是温州籍,数量之多、水平之高,在中国现代数学史上实属罕见。在《中国现代数学家传》中,温州籍数学家的人数位居全国各地市前列。我还听说,中国的第一份数学杂志也出现在温州(笔者注:杂志名《算学报》,由苍南人黄庆澄创办)。我很好奇,不知是否有人做过深入的研究:为何温州会出现如此之多的数学家?

我发现一个很有趣的现象,那就是温籍数学家中很多还是兄弟档、父子档。比如项武忠、项武义两兄弟,他们就是温州人,一个之前在美国普林斯顿大学做过教授,另一个则是在美国加州大学伯克利分校;姜立夫,中国数学界的元老之一,他的儿子姜伯驹是中国拓扑学的领头人;苏步青的弟子杨忠道,曾长期担任美国宾夕法尼亚大学数学教授,其子杨鼎目前在纽约大学当教授,也是相当有名的数学家,主攻分析数学;还有中科院院士李邦河,他的儿子李天军在美国明尼苏达大学数学系任教,父子俩还曾合写过文章。

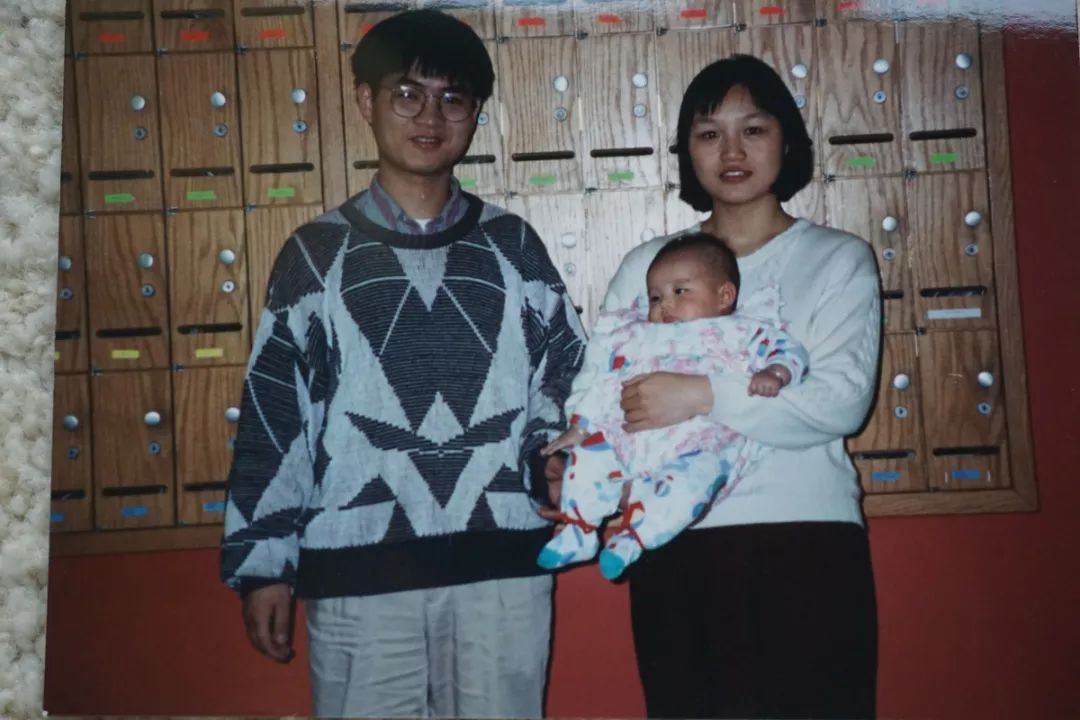

我的大女儿也对数学情有独钟,目前在美国普林斯顿大学攻读数学系博士学位(笑)。

▲1996年,季理真夫妇和大女儿在哈佛大学数学系

▲季理真一家

金:你认为,温州涌现出的数学家群体,在中国数学史上有着怎样的地位?

季:

这很难评论。在中国数学界,之前很有名的是陈苏派,即以陈建功和苏步青两人为代表,影响很大。他们都出自浙江大学,前者是首个留日理学博士,后者继之。如今比较活跃的数学家,包括一些院士,相当一部分都是他俩的学生。苏步青最有名的弟子无疑是谷超豪,还有杨忠道等温籍数学家也都出自苏步青门下。在他们身上都能清楚地看到陈苏派的影子。

而陈建功的弟子也不少。我的老师王斯雷是知名的数学家,师从陈建功,算起来我还是陈建功的第三代弟子。

前段时间,我去了一趟广州,为当地筹建的丘成桐国际会议中心的设计方案提建议。我打算在设计中加入有关数学的内容,包括20世纪许多伟大的数学家。到时候,参观者可以先从人物的介绍过程中,慢慢了解世界数学的发展。

在广州的时候,我去参观黄埔军校旧址,发现了一个惊人的细节:原来,当年以严格著称的黄埔军校招生考试,一共5门科目,竟要考4门数学,可见当时对数学的重视。

在一个时期里,中国主要大学中曾有1/3左右的数学系主任是温州人,比如厦门大学的张鸣镛等。自从我到国外发展之后,接触到的温籍数学名家就更多了,他们中很多都是其所在研究领域的领军人物。

▲2007年12月17日在第四届世界华人数学家大会上颁发的晨兴数学银奖

金:在温州出现“数学家群体”现象,你认为最根本的原因是什么?

季:

经常有人会问我是哪里人,当我说自己是温州人之后,他们就会很好奇地问:“温州人做生意很厉害,你为什么研究数学?”我总是笑笑说,实际上温州人做数学的也不少咧。

的确,“数学家群体”“数学家摇篮”等命题值得深入研究。温籍数学家数量多、贡献大,但这个群体被研究得还不够。

温州的发展一直抱着比较开放的心态,温州人喜欢走南闯北,愿意向外发展。上世纪初,温州兴起出国留学热,在孙诒让“一切西学皆从算学出”思想的影响下,很多人都选择了数学作为专业。后来温州的很多中小学校长,就由这些留学生担任,因此水平很高。温州也逐渐形成了重视数学教育的传统和社会风尚。

对于很多数学家来说也是如此,“走出去”很重要。比如苏步青,就是留学日本。我求学的时候,温州的交通还很闭塞。记得刚到杭州读大学的那会儿,光乘车就需要十几个小时。

另一方面,也是传承的关系。有了苏老这样的带头人,甚至追溯到姜老,自然而然地就会影响到本乡人,所以就涌现了很多温籍数学家。这就是榜样的力量啊!

从历史上看,温州地处沿海,清末民初,现代数学从海外传入中国,温州可谓“近水楼台先得月”。很多温州青年选择了这个学科,数学之花得以在温州发芽生根。

还有一点是可以肯定的,温州人会吃苦、肯用功,愿意动脑子、比较灵活。而从大学、中学的课程设置上来看,数学相对其他科目的难度要大,但又不像物理等科目,用具较为简单,只需“一支笔和一张纸”。一些求上进的学生往往会愿意钻研数学,这就很符合温州人的性格特点。

▲2008年,导师丘成桐60岁生日时在哈佛大学的合影。季理真站在第一排

一旦离开数学基础,现代科技将所剩无几

金:就你所了解的数学,它在科学领域的基础性作用究竟如何?

季:

设想一下,假设没有数学基础,现代科技还剩多少?可以这么说,假设把数学的训练、方法和理论去掉,人们日常生活中很习惯的手机、电脑、高铁、飞机等都不可能实现,包括我们现在正在进行的视频电话。

为什么这么说?很简单,视频电话时我们为什么能看到对方的图像?图像是如何传输的?图像中人的动作如何实现快速传输?这就涉及到图像处理,必须要用到数学中的傅里叶变换。

视频通话中,通话人要说话。说话就有波动,这样的信号传输就需要不同的三角函数的叠加,传输前需要先分解,再传送,接收方最后重新叠加。看似简单,但是问题是如何分解得又好又快,叠加得也又好又快,这就是数学问题。

了解世界有两种方法,一种是含糊型的,比如哲学;另一种是精确的。一旦事物要求精确化描述,就离不开数学,精确化就要求必须数字化。

人们讨论一件事,那是一回事,如果真的要做学问,需要精确化,就需要量化。这就是为什么说数学的作用如此重要。

我曾经为杨振宁编过一本书,书名叫《杨振宁的科学世界:数学与物理的交融》。杨振宁学理论物理,为什么学得比别人好,就是归功于他的数学。之所以如今杨振宁在科学界能有如此大的影响,也是他在数学方面的建树,他所研究的物理才在学界能有这么大的影响。比如杨-Mills规范场论,杨-巴斯特方程,这些都是在世界上非常有用的。

我的老师丘成桐在物理上也做得很好。在哈佛大学,他除了是数学系教授之外,也是物理系的教授。所以,数学和物理很多时候是分不开的。

▲2016年,季理真与杨振宁在清华大学高等研究院交谈。

金:在当今信息化快速发展的时代,数学在哪些领域有更多应用和显著作用?

季:

从数学的应用来看,最新的数学理论研究是很难马上起到显著作用的。比如黎曼几何,是黎曼在1854年提出的,而以此为基础得以应用的广义相对论,是爱因斯坦在1915年才提出的。两者之间相隔了60多年。

实际上,现在人们生活中被广泛应用的网银、网购,以及各类安全系统,都大量用到数学。像傅里叶变换,属调和分析学科范畴。但从某种意义上讲,这些技术所用到的数学理论都是“旧”的。因此,我们很难期望最新的数学理论能马上得以应用到各个方面。

目前数学界最高奖项是菲尔兹奖。从趋势上看,最近菲尔兹奖的获得者,并不仅仅是从事单一领域的工作,而往往是几个热门领域的交叉,或是几个人聚集在一起的研究成果。

从就业上看,这几年大数据、概率数据分析、数理统计等专业的就业相对更理想一些。举个例子,我太太所在的福特汽车公司,现在他们企业非常愿意招聘统计学方面的人才。如果一个人能拿到统计学的学位,学得还不错的,一般找工作会比较容易。

不过,我们要把找工作和真正做学问分开讨论。从科学发展来看,一些大学者的原创研究成果往往来自于大众没想到的地方。所以说做出原创的研究很难。

▲2019年,与著名英国数学家西蒙·唐纳森在哈佛大学合影。唐纳森是菲尔兹奖的获得者

金:你在美国从事的是哪一方面的研究?

季:

我研究的是群论,主要是群上的一些几何分析,特别是Lie群及其相关理论,这属于理论数学的范畴。

数学有许多领域,包括算数、代数、几何、拓扑。Lie群几乎与所有这些方面有关联,是不同领域的结合。Lie群是非常重要的概念,现代物理离不开它。杨振宁所研究的领域就和它有关。

我经常开玩笑说,我所做的数学研究,是暂时没有派上用场的。所以经常有人会觉得奇怪,一向以务实著称的温州人,为什么会研究这么“没用”的数学?

其实,我走上数学的道路,最初是有两个很原始的动机。我来自龙湾永兴,当年农村生活条件差,我的理想是考上大学,离开农村,拥有居民户口,每天能吃白米饭,因为我不喜欢吃番薯。

另外一点,我从小学起就暗恋一个女同学,她是我小学同学,而且初中同校,高中同班。为了引起她的注意,我刻苦读书。

其实,在读大学之前,我对读书并不感兴趣。中学时,除了英语之外,我的数学成绩是各科中最差的。考大学时,我在体检中被发现色弱,只能报考数学专业,最后被杭大数学专业录取。

在老师的鼓励下,我的成绩在大学期间突飞猛进。之后,我的老师、杭大的数学系主任王斯雷邀请丘成桐来校,让我得以见识到这位大师。又很幸运的是,王斯雷老师推荐我跟随丘成桐赴美留学,前提是托福要考过关。

那年暑假,我没有回温州,而是向老师借了一间房间,在学校里没日没夜地听英语录音带,听得昏头昏脑,连路也走不动了,结果托福考了580分。就这样,21岁的我到了加州大学圣地亚哥分校。

我并不是一个功利的人,当时只是觉得很有意思,有出国的机会,走出去看一看,就欣然接受了。后来我才发觉,学数学很好,有机会接触到很大的世界。

树长大了自然会结果。我一直建议学生们在选择专业时,要尊重自己的兴趣,无论是什么专业,学好了自然会有用。

▲1991年毕业于美国东北大学

温州发展科技,不妨从数学入手

金:数学是基础学科,你作为数学家,接触过不少其他领域的科学家吧!温州的科技发展,要保持源源不断的动力,你认为该怎么做?

季:

改革开放40多年里,温州积累了不少资产。改革开放前期,温州的发展很好,现在到了依靠科技的时候。

每年我都会回到家乡温州看望年迈的父母。今年6月份我就回来过一次。去年我还特地去温州的图书馆和博物馆参观。

我觉得,温州的经济发展比较成功,但高校建设应当引起重视。一座伟大的城市如果没有相应伟大的高校,是很难持久发展的。

如果温州要发展科技,不妨考虑优先发展数学,或许效果会较快,成本较低。世界上很多地方有类似的发展经验,比如著名的普林斯顿高等研究院,就是从数学起步的。

都说“数学是思维的体操”。数学不仅有利于城市发展,对个人也有好处。据说苏步青先生晚年曾以解数学难题为乐,他的健康长寿或与此不无关系。

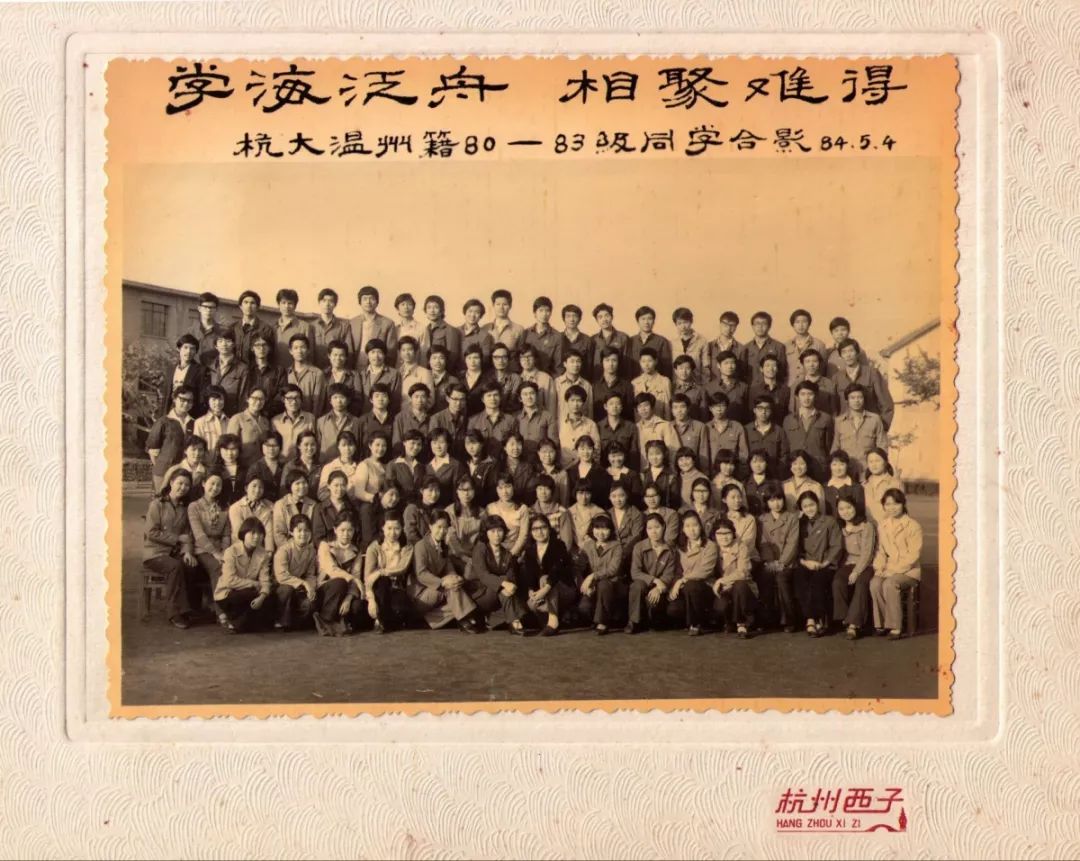

▲季理真大学毕业照。(第四排右八)

金:对于如今的数学教育,你有什么好的建议吗?

季:

数学家为什么能够成功?这一点,我经常有关注。个人觉得,最关键的一点是,如果只学老师教的东西,肯定是不够的。

老师在课堂上教的内容一定要学好,你可能因此成为学习成绩比较好的学生,但这远远不够。不只是数学,对各行各业来说,都是如此。

现在一些家长都热衷于送孩子去课外学习奥数。我的老师丘成桐就很反对奥数,奥数有时候反而误人子弟。为什么这么说?中国奥数代表团在世界大赛中拿了不少金牌,但这些获得金牌的人之中,又有多少成为知名的数学家?结果是令人失望的。

做任何研究,很重要一点就是需要原创性。然而奥数训练人的并不是原创性,仅仅是解题技巧。我就曾见过一名学生,曾获得全国物理竞赛一等奖,到清华大学读书后,却对学习失去了兴趣。

有一次,我向拿到过菲尔兹奖的越南数学家吴宝珠请教。他也曾拿到过两次奥数金牌。我问他为什么能够成功。他说自己也经历了艰难的转型,而在转型后再回去做奥数题,却不太会做了。

我还建议,年轻人甚至是小学生,有机会可以多和大师接触,或是看一些名人传记。我的老师丘成桐就曾说过“开卷有益”,鼓励学生多涉猎一些非专业领域内的知识,而不是只懂与专业有关的东西,这样对开阔视野很有好处。

▲季理真在南京大学留影

▲季理真在桂岭书院拜访

金:如何培养学习数学的兴趣?

季:

我刚上大学的时候,数学成绩并不好。记得习题课后,我的微积分学老师沈康身不光认真批改对错,还经常在作业本上表扬我,这让我备受鼓舞。于是我更加努力,学习也不断进步。

在第一学年将近尾声时,数学系学生会组织英语和数学比赛。我幸运地赢得了1980届学生数学和英语竞赛的第一名。接下来的两年也都获得数学竞赛一等奖。由此可见,老师的鼓励对于学生是多么的重要。

在我看来,数学是丰富而美丽的。美在何处?就如同我们去旅游,一览无遗的风景就没有惊喜,要不断地发现,其味无穷,数学之美在于发现中。数学有许多的分支,但有一点是一致的,数学不单单是算,而是预测,是结构关系,可以满足好奇心,与数学在一起其乐无穷。

所以我经常说,我是到了杭州读大学才发现数学原来这么美。我的老师曾经说,钻研数学要走好四步:第一是要有眼光,要看准问题;第二是要有勇气,不要害怕;第三是要坚持,有韧劲,因为好东西是不会轻易得到的;第四是要能讲得出来,数学家有了研究成果,更重要的是能够表达出来。

在2007年获得晨兴数学奖时,我当时说,数学是我的初恋,做数学要有追女孩子的韧劲。我想,这四步同样可以用在温州将来的发展上。

在校园教学方面,我认为不应过多重视考试,往往太执着于解题技巧,或是热衷于死记硬背,会损害学生的学习兴趣。

和艺术领域不同,欣赏数学需要具备描述和理解问题的能力,看似容易,但准备的过程一点也不简单,需要有学习的基础和时间的沉淀。做研究还需要更进一步的准备。

他们眼中的数学

重视应用科学和基础科学研究,就像家庭重视子女教育一样 丘成桐

美国哈佛大学数学与物理学教授、中国科学院外籍院士、菲尔兹奖首位华人得主:

我希望再次呼吁国家重视基础科学和数学的发展。大家都知道,在普通家庭,父母在外工作维持家庭收支,吃穿住行都是每天必须要面临解决的问题。然而有些长远的投资,却是每个中国家庭都会乐意去做的,这就是子女的教育。孩子们健康成长,他们的教育是每个家庭的基础!但是我们都知道,这个投资至少要二十年后才有成果,但父母们却都心甘情愿去做。

应用科学和基础科学的研究也是同样的道理。我们不断地投资在工业上,希望有快速的回报,来维持这个社会的需要。但是我们也在基本科学上保留了不少的经费投资,让国家长治久安,而不长期依靠外力。因此,强大的基本科学基础是必须的。

我记得我在普林斯顿高等研究所做教授时,所长很骄傲地说我们在这里研究的是无用之学!但是这些无用之学会成为社会的基石、国家的栋梁。

高研所第一任所长叫A. Flexner,他于1939年在Harpers杂志上发表了一篇文章叫做《The usefulness of useless knowledge》,描述了法拉第和麦克斯韦研究电磁学的原动力,完全是出于好奇心。紧接着,赫兹发现了电磁波。这些发现者们都无意于电磁的社会效益,但是他们的工作却如此重要,不单单是在科学理论上有划时代的贡献,也影响了现代社会的文明。

数学的重要性,无论如何形容都不为过 高利新

温州大学数理学院院长:

过去技术限制,依据数学推理和推算所作的预见,往往要多年之后才能实现,故此数学带来的效益容易被忽视。随着现代信息和数学化技术发展,依据数学所作的创造设想已经达到可即时试验、即时实施的地步,数学将成为重要的实用技术。华为公司创始人兼总裁任正非也曾公开表示:“其实我们真正的突破是数学,手机、系统设备是以数学为中心。”美国总统科学顾问委员会主席曾有句名言:“高科技的本质是数学技术。”李克强总理多次突出强调理论数学等基础学科对提升原始创新能力的重要意义,并指示“数学等基础学科研究要着眼于未来,但必须从教育抓起。”老一辈温籍数学家心系家乡,姜伯驹院士、李邦河院士、陈大岳教授、季理真教授等一大批温籍数学家都曾到温大讲座讲学,苏步青院士和谷超豪院士还分别担任过温州大学名誉校长和校长。温州大学为传承老一辈温籍数学家的成就及严谨踏实、刻苦勤奋的钻研精神,建立温籍数学家长廊,并正在筹建苏步青和谷超豪纪念馆。

数学教学应重视数学的构建 方均斌

全国数学教育研究会理事、温州数学会秘书长、温州大学数学与文化研究所所长:

“在中国,浙江是数学大省,温州是数学强市。”著名数学家陈省身曾这样说。温籍数学家之所以成为群体现象而闻名国内,与地域文化不无关系。

季教授未提及他在中小学就学阶段老师对他发展中的作用。但在他的谈话中,至少给我们中小学老师提个醒:老师的鼓励对于学生是多么的重要!在与一些数学老师接触过程中,有不少的老师只重视问题的解决,而对于诸如数学的发现与构建(特别是概念的形成)、数学脉络的明确等都缺乏足够的重视,导致很多学生觉得数学除了考试以外没有什么用。数学教学被解题教学所取代,数学教学的灵魂——数学的创造与构建、数学文化的传播,被一些老师以考试不重要为由而活生生地抛弃。我想:如果我们坚持重视数学,在教学过程中引导学生发现问题及提出问题,关注数学的创造,用数学本身的魅力去吸引学生,温州一定能将“数学家之乡”这一美名继续发扬光大。

新闻

+

自20世纪初以来,秀美雄奇的瓯越山水孕育了一大批令世人瞩目的数学家。他们心怀祖国,潜心数学研究,创立中国学派;他们情牵桑梓,为地方经济、文化的繁荣贡献力量;他们心系教育,为家乡教育事业的发展献计献策、亲力亲为。在特定的历史时期,他们以师生、父子、兄弟等为纽带,形成了新型知识群体,演绎了中国数学发展史上的一个奇迹,被称为“温籍数学家群体”,温州因此被誉为“数学家之乡”。

1.姜立夫(1890-1978)

温州苍南人。1919年获美国哈佛大学博士学位,回国后创办南开大学数学系。先后任南开大学、厦门大学、西南联合大学、岭南大学和中山大学教授,曾任中央研究院数学研究所所长,1948年当选中央研究院院士。1955年起历任政协全国委员会第二、三、四届委员。专长代数几何,在圆素和球素几何方面有精心研究,培养了一批为中国现代数学做出重大贡献的数学家。国际数学大师陈省身说:“在很多年的时间里,姜先生是中国数学界最主要的领袖”。

2.苏步青(1902-2003)

温州平阳人,中国科学院院士,中国现代数学奠基者之一。曾就读于温州中学。1931年获日本东北帝国大学理学博士学位,回国后先后任浙江大学和复旦大学教授。曾任复旦大学校长、温州大学名誉校长,第七、八届全国政协副主席。是中国第一份数学杂志《中国数学会学报》的总编辑,参与创办《数学年刊》并任第一任主编。在仿射微分几何、射影微分几何、一般空间微分几何和计算几何领域成就卓著,他创立的中国微分几何学派,在国内外均具广泛影响。获得国家自然科学二等奖,国家科技进步二等奖、何梁何利基金科学与技术成就奖等。著有数学专著10余部,译著数部,发表学术论文160余篇。

3.谷超豪(1926-2012)

温州鹿城人,中国科学院院士。曾就读于温州中学。1948年毕业于浙江大学数学系,1959年获莫斯科大学物理数学科学博士学位。先后在浙江大学、复旦大学任教,曾任复旦大学副校长、中国科技大学校长、温州大学校长,第七、八届全国政协常委。致力于微分几何、偏微分方程和数学物理等领域的研究,首次提出了高维、高阶混合型方程的系统理论,在超音速绕流的数学问题、规范场的数学结构、波映照和高维时空的孤立子的研究中取得了重要的突破。撰有《数学物理方程》等专著。获得2009年度国家最高科学技术奖、全国科学大会奖、国家自然科学二等奖、何梁何利基金科学与技术成就奖等。

4.白正国(1916-2015)

温州平阳人。曾就读于温州中学。1940年毕业于浙江大学数学系,并留校任教。任杭州大学数学系主任,教授,博士生导师,终身教授,享受国务院特殊津贴。在射影微分几何、大范围微分几何、黎曼几何等方面有所建树,解决了富比尼提出的射影曲面存在的问题。撰有《黎曼几何初步》等著作。获得浙江省自然科学研究一等奖,浙江省科委优秀论文一等奖,国家教委高校优秀教材二等奖等。

5.方德植(1910-1999)

温州瑞安人。曾就读于温州中学。1933年浙江大学数学系毕业留校任教,后被聘为厦门大学教授,此后一直在该校工作,担任数学系主任,厦门市第一届政协委员,福建省第二、四届政协委员。主要研究方向是微分几何和射影几何,撰有《微分几何基础》等论著10余部。曾获厦门大学优秀教学成果一等奖,福建省优秀教学成果二等奖等。培养了陈景润、林群等数学家。其子方国洪,是我国著名物理海洋学家,中国工程院院士。

6.徐桂芳(1912-2010)

温州鹿城人。1933年考入上海交通大学数学系,1946年任该校数学系副教授。1956年随上海交大部分专业并入西安交大,主持兴办应用数学、计算数学专业,任数学系教授,历任校务委员会、学术委员会副主任,陕西省数学会副理事长,中国计算数学学会名誉理事等职。主要研究计算数学、组合数学,编译的《积分表》在当时影响较大。晚年主要从事幻方研究,著有《纯幻方的构造原理和方法》等论著。

7.杨忠道(1923-2005)

温州苍南人。曾就读于温州中学。1946年浙江大学数学系毕业后留校任教,后在中央研究院数学研究所任职。1952年获美国杜伦大学数学博士学位,后被聘为美国宾夕法尼亚大学数学系终身教授,曾任研究生部主任和数学系主任。1968年当选为中国台湾中央研究院院士,1972年列名《美国名人录》。他专长于代数拓扑和拓扑变换群,主要成就是建立拓扑学中的“杨忠道定理”。出版《浅论点集拓扑、由面和微分拓扑》等论著多部,发表学术论文上百篇。

8.姜伯驹(1937- )

温州苍南人,姜立夫之子。中国科学院院士,第三世界科学院院士。1957年北京大学数学力学系毕业后留校任教,曾任北大数学科学学院首任院长,国家教委理科数学与力学教学指导委员会主任,是第七、第八和第九届全国政协委员。主要研究方向是拓扑学,在不动点理论中Nielsen数的计算方面取得突破性进展,所创的方法在国外称为“姜子群”“姜空间”。被评为我国首批有突出贡献的中青年专家,获得何梁何利基金科学技术进步奖、华罗庚数学奖、教育部高等学校教学名师奖、全国五一劳动奖章等。

9.张鸣镛(1926-1986)

温州龙湾人。曾就读于温州中学、浙江大学。任厦门大学教授、数学系副主任、中国数学会理事、福建省数学会副理事长、《数学年刊》编委、《数学研究与评论》副主编。在函数论、位势论、微分几何等领域的研究中取得一系列出色的成果,在Bloch常数的研究中求得的常数被称为“张鸣镛常数”。撰有《现代分析基础》等论著。培养了陈景润、林群等数学家。

10. 张鸣华(1930- )

温州龙湾人,张鸣镛之弟。曾就读于温州中学、清华大学。清华大学教授。主要从事偏微分方程、理论计算机科学研究,在数据流分析、程序结构理论及抽象代数方程组理论等方面取得成果,撰有《可计算性理论》等论著。自小喜欢文史,在研究数学的同时,还陆续从事文史研究,特别注重温州地方文史的研究,引起温州学界关注。

11. 李秉彝(1938- )

温州苍南人。曾就读于新加坡南洋大学,1965年获英国女皇大学数学博士学位。执教于非洲马拉威大学、新西兰奥克兰大学、新加坡南洋大学、新加坡国立大学、新加坡南洋理工大学属下国立教育学院,西北师范大学客座教授。曾任前东南亚数学学会会长、国际数学教育委员会副主席、新加坡教育部课程修订委员会成员。主要从事实分析、泛函分析、数学教育等研究工作。

12. 项武忠(1935- )

温州乐清人。曾就读于台湾大学,1962年获普林斯顿大学数学博士学位。曾任耶鲁大学、普林斯顿大学数学教授,加州大学伯克利分校、斯坦福大学、荷兰阿姆斯特丹大学和德国波恩大学访问教授。曾任普林斯顿大学数学系主任。1980年当选为中国台湾中央研究院院士,1989年当选为美国国家艺术与科学学院院士。主要从事微分拓扑研究,成就卓著。

13. 项武义(1937- )

温州乐清人,项武忠之弟。曾就读于台湾大学,1964年获普林斯顿大学数学博士学位。曾执教于布朗大学、普林斯顿高等研究所、芝加哥大学。任加州大学伯克利分校教授,香港科技大学客座教授。主要从事微分几何、拓扑变化群研究,曾攻克困扰学界380年之久的“凯普勒定理”,撰有《基础代数学》《基础几何学》《基础分析学》等论著。项武义夫妇和谷超豪夫妇等共同捐资设立我国中学数学教育界最高荣誉——“苏步青数学教育奖”。

14. 徐贤仪(1917-1987)

祖籍永嘉枫林镇,出生于温州鹿城,徐贤修堂弟。曾就读于温州中学、清华大学。曾被选为西南联大学生会主席。先后在贵州大学、浙江大学、温州中学、大连大学(现大连理工大学)等地任教,参与创办东北地质学院,为东北地区培养了大批数学人才。主要研究数学在地质和地球物理中的应用,译著《数学解析习题汇编》曾被各工科院校广泛采用。

15. 徐贤修(1912-2001)

祖籍永嘉枫林镇,出生于温州鹿城。曾就读于温州中学、清华大学,1948年获布朗大学数学博士学位。曾任普渡大学应用数学教授。创立台湾清华大学数学系,任校长。1980年当选为中国台湾中央研究院院士。主要从事应用数学研究。曾获普渡大学杰出贡献奖、台湾二等景星勋章、香港霍英东基金会成就奖。其子徐遐生为著名天文学家,也是中国台湾中央研究院院士,曾任中国台湾清华大学校长。

16. 潘廷洸(1904-1992)

温州龙湾人。曾就读于温州中学,受数学老师陈叔平影响,考入金陵大学(现南京大学)数学系,1949年获加州大学数学博士学位。曾任金陵大学教授。后任俄克拉荷马大学教授,并任该校校长长达二十多年,退休后担任名誉校长。主要从事微分几何研究,撰有《解析几何学》等著作,为美国和中国培养了大批优秀数学人才。

17. 项黼宸(1917-1990)

温州瑞安人。1944年毕业于厦门大学数学系,曾任台湾大学数学系主任,中国台湾中央研究院研究所所长。1970年当选为中国台湾中央研究院院士。曾先后在美国纽约州立大学布法罗分校、日本仙台东北大学、马来西亚大学、新加坡南洋大学和荷兰大学等地任教。主要研究领域为泛函分析和傅里叶级数。曾获台湾第一届中山奖和台湾当局教育部的第一届著作奖。

18. 李锐夫(1903-1987)

原名李蕃,温州苍南人。1923年毕业于国立中央大学(现南京大学)数学系。曾在常州中学、重庆大学等地任教。1952年起在华东师范大学任教授,先后担任副教务长、副校长等职,并兼任上海市高等教育局副局长。主要研究领域为复变函数,著有《复变函数论》。所编的《高中三角学》被称为“李蕃三角”,风靡全国。另有英国中学数学教材《SMP》、美国的《范氏微积分》等多部译作,把世界现代数学教学方法介绍到中国。

19. 胡毓达(1935- )

温州鹿城人。1958年毕业于华东师范大学数学系。上海交通大学数学系教授,博士生导师。国家教委应用数学专业教材编审委员会委员,国家教委首届高等学校理科学科教学指导委员会委员。历任中国运筹学会决策科学学会理事长,上海运筹学会顾问。主要研究领域为运筹学,专长多目标最优化,撰有《实用多目标最优化》等著作。2000-2005年在温州大学工作,撰写了《数学家之乡》等论著和论文。曾获国家教委科技进步一等奖。

20. 蔡申瓯(1963-2017)

温州苍南人。1984年本科毕业于北京大学,1994年获美国西北大学博士学位。上海交通大学教授,2009年被聘为教育部长江学者特聘教授,2010年入选国家特聘专家。主要研究领域为应用数学、物理学、生物学以及神经科学领域,包括应用动力系统、应用随机过程、现代科学计算方法等。

21. 蔡天文(1967- )

温州瑞安人,1986年本科毕业于杭州大学数学系,后博士毕业于美国康奈尔大学,2000年被宾夕法尼亚州立大学聘为副教授、博士生导师,不久被聘为终身教授。2006年当选国际数理统计学会会士。2008年获得世界统计学最高奖——考普斯总统奖。兼任统计学最权威刊物《美国统计年刊》主编和《美国统计调查杂志》《美国统计学会会刊》《泛华统计学会会刊》副主编。主要研究领域为高维统计推断、大范围假设检验、非参数函数估计、函数数据分析、小波方法和应用、统计决策论等。

22. 李邦河(1942- )

温州乐清人,1965年毕业于中国科学技术大学数学系,1985年晋升中国科学院系统科学研究所研究员,2001年12月被选为中国科学院院士。1986年获中国科学院科技进步奖二等奖,1988年获第二届陈省身数学奖。1991年被授予中国国际级“有突出贡献的中青年专家”称号。2009年,获第9届华罗庚数学奖。主要研究方向为拓扑学、非标准分析、广义函数。

23. 王则柯(1942- )

温州永嘉人,1965年毕业于北京大学数学系,1978年于中山大学数学系任教。1991年3月曾应邀到荷兰梯伯格大学担任经济学研究中心首次博士学位论文答辩委员会委员。1995-1997年参与发起国家自然科学基金重大项目《金融数学,金融工程和金融管理》。曾任中山大学校务委员会委员、广州市人民政府参事室参事等职。主要研究领域是拓扑学和数量经济学。

24. 王兴华(1940- )

温州乐清人,1961年毕业于杭州大学数学系,历任杭州大学研究生部主任,浙江大学数学科学中心高级教授,浙江省数学会理事长。二度获省优秀成果二等奖,二度获国家教委科技进步二等奖。主要研究领域是函数逼近论、计算复杂性、非线性方程和方程组求解、数值微分和数值积分等。2000年协助谷超豪先生创办温州大学数学与信息科学学院,并任院长。

25. 陆善镇(1939- )

温州鹿城人。曾就读于温州中学。1961年毕业于华东师范大学数学系。1983年担任北京师范大学数学系教授,1995年任北京师范大学校长,2002年担任数学家大会组织委员会委员。2012年任温州肯恩大学校长。曾获国家教育委员会科技进步奖一等奖,被授予国家级“有突出贡献的中青年专家”称号。主要研究领域是调和分析和函数逼近论,建立了被国际上誉为“方向性工作”和“大的进展”的振荡奇异积分算子有界性的判定准则等。

26. 罗锋(1963- )

温州鹿城人。曾就读于温州五中。1983年北京大学数学系本科毕业后,加入陈省身数学计划,赴美留学。1989年,获加州大学圣地亚哥分校博士学位。之后担任新泽西州州立大学数学系教授,博士生导师,长江学者特聘教授,浙江大学数学科学研究中心高级教授。主要研究领域包括曲面和三维流形的几何拓扑,特别是低维拓扑学。

27. 季理真(1964- )

温州龙湾人。曾就读于永强中学。1984年毕业于杭州大学数学系。1987年在加州大学圣亚哥分校获硕士学位,师从丘成桐。1991年在美国东北大学获博士学位。1995年开始任教于美国密歇根大学数学系,2005年晋升为教授。曾获得斯隆(P. Sloan)研究奖、美国自然科学基金会数学科学博士后奖和有“华人菲尔兹奖”美誉的晨兴数学奖。主要研究领域是几何分析、拓扑及数论的交叉学科,解决了波雷尔猜想和西格尔猜想等几个长期悬而未决的著名猜想。

28. 陈大岳(1963- )

温州鹿城人。曾就读于温州中学。1983年从复旦大学数学系毕业。1989年获美国加州大学洛杉矶分校数学系博士学位。1991年回国在北京大学数学系从事博士后研究。1997年晋升为教授,1999年担任博士生导师。历任中国概率统计学会副秘书长、北京大学概率统计系主任、中国数学会理事会秘书长、北京大学数学科学学院院长等。国家杰出青年基金获得者,曾获北京市科技进步奖二等奖。主要研究领域包括马氏过程、粒子系统。

29. 江迪华(1958- )

温州鹿城人。曾就读于温州三中。1982年毕业于浙江师范大学数学系,1987年获华东师范大学硕士学位,1994年获美国俄亥俄州立大学数学哲学博士学位。1998年开始在美国明尼苏达大学数学系工作,2004年升任教授。曾获著名的斯隆(P. Sloan)研究奖、美国国家自然科学博士后研究奖。主要研究领域为数论、自守表示理论及朗兰兹纲领。

30. 陈杰诚(1962- )

温州乐清人。杭州大学数学系1977级本科生,1987年获博士学位毕业;1992年晋升教授,1994年增列为博士生导师。历任杭州大学数学系副主任,浙江大学数学系主任、理学院副院长,浙江师范大学数理与信息工程学院院长、数学与计算机科学学院院长。兼任国务院学位委员会数学学科组成员,教育部数学教指委成员等。曾获中国青年科技奖、国家教委科技进步奖、光华科技奖等,入选“做出突出贡献的中国博士学位获得者”“国家百千万人才工程”“浙江省十大杰出青年”等。主要研究领域是调和分析及其应用。

31. 蔡天西(1977- )

温州瑞安人,蔡天文的妹妹。14岁考入中国科技大学少年班。1995年赴美国麻省理工学院攻读应用数学博士学位。1996年转入哈佛大学生物统计专业继续学习。20岁时获得哈佛优秀博士称号,因在统计学研究上获得极大成就被授予罗伯特?里得奖。1999年获哈佛大学博士学位。2002年,26岁受聘哈佛大学,成为哈佛大学生物统计系历史上最年轻的副教授。28岁兼任博士生导师,35岁晋升教授。主要研究领域是生存分析、医学诊断和半参数回归分析。

32. 吴杰(1964- )

温州苍南人。1989年毕业于南开大学数学研究所,获理学硕士。1995年获美国罗切斯特大学数学系博士学位。后在新加坡国立大学数学系工作,任教授。曾获新加坡自然科学奖及新加坡国立大学科学学院杰出科学家奖。2014年获得国家自然科学基金海外联合基金(杰青B)的资助。主要研究同伦论及其与低维拓扑和群表示论的联系。在J. Amer. Math. Soc.、 Adv. Math.等数学顶级期刊发表学术论文60余篇。

来源:温州都市报

作者:金可生 朱斌

编辑:刘曦

校对:郑凌

审核:潘贤群

温州都市报微信广告投放联系电话:0577-88825925

大家都在看①15岁少年双眼2400度近视,晚上几乎看不见!他的坏习惯或许你也有②13岁男孩开奥迪上学,来去自如!查他身世背景...想不到!③AI播报 | 今年温州极端气候事件较频繁,接下来的天气是……

为温籍数学家季理真点亮

更多消息,请点击“阅读原文”进入掌上温州APP