王小帅·导演

1966年出生于上海

1989年毕业于北京电影学院

中国第六代导演代表之一

代表作品《冬春的日子》、《十七岁的单车》、

《青红》、《我11》、《闯入者》、《地久天长》等

王小帅早已是世界电影节的常客,但是在今年2月的柏林电影节现场,《地久天长》获奖前,王小帅依然有些紧张。遥想二十多年前,《冬春的日子》在世界电影节舞台绽放光芒时,王小帅还是个迷茫、青涩的“北漂”。

时光匆匆过去,王小帅始终扎根中国现实,带着对普通小人物的关怀,对历史的深切关注和反思,为中国电影“填空”。

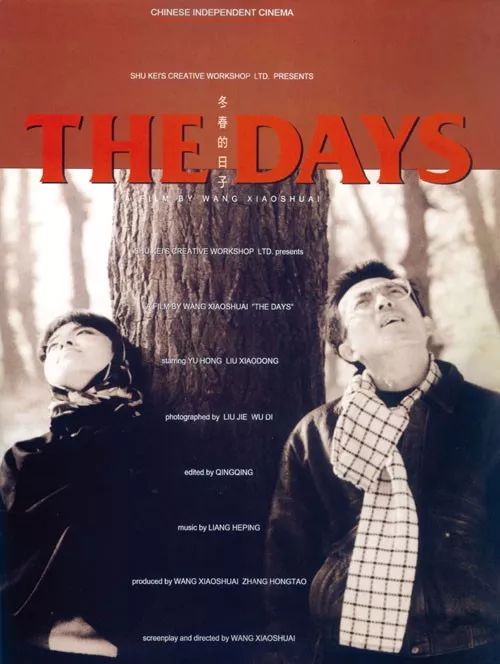

整整三十年前,王小帅从北京电影学院导演系毕业。当时,由于进北京电影制片厂无望,他于1991年去了福建电影制片厂。但在那里,王小帅并没有得到太多机会,便在1993年重回北京,借钱拍摄了自己的第一部独立制片电影《冬春的日子》,该片也成为中国独立电影开篇作之一。

图︱电影《冬春的日子》海报

《冬春的日子》由王小帅的朋友刘小东、喻红夫妇主演,讲述了一对画家情侣的精神生活。片中,晓冬因作品得不到艺术市场的垂青而倍感挫败和失落。这种情绪渗透至这个小家庭的日常生活,使两人的心灵产生了距离。最终,小春远赴异国,晓冬精神分裂。

电影里的那种迷茫感,也是当时王小帅的真实心境。

“他们是迷茫的两个人,连爱情都要走绝路。我拍的是他们的影像,可附着的全是我当时的心境,一个恐惧、迷茫、失败的黑白世界。”

这部处女作,让王小帅一下进入了国际电影舞台的视野。电影获得了意大利丝米诺艺术电影节最佳导演奖,并被英国BBC选为电影诞生一百周年之百部最佳影片之一。

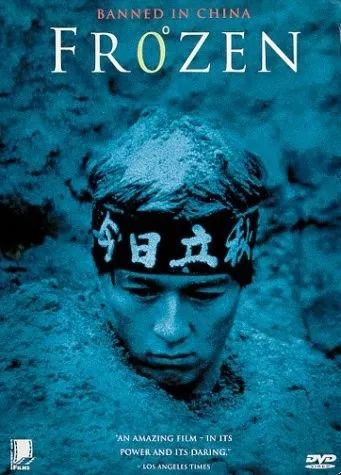

两年之后,王小帅再度独立制片,拍摄了《极度寒冷》。电影仍然以艺术家为主角,贾宏声饰演的青年前卫艺术家齐雷,表演着一场激进的“自杀”行为艺术,然而到最后,他却因为社会的冷漠残酷,而选择真的自杀。

图︱电影《极度寒冷》海报

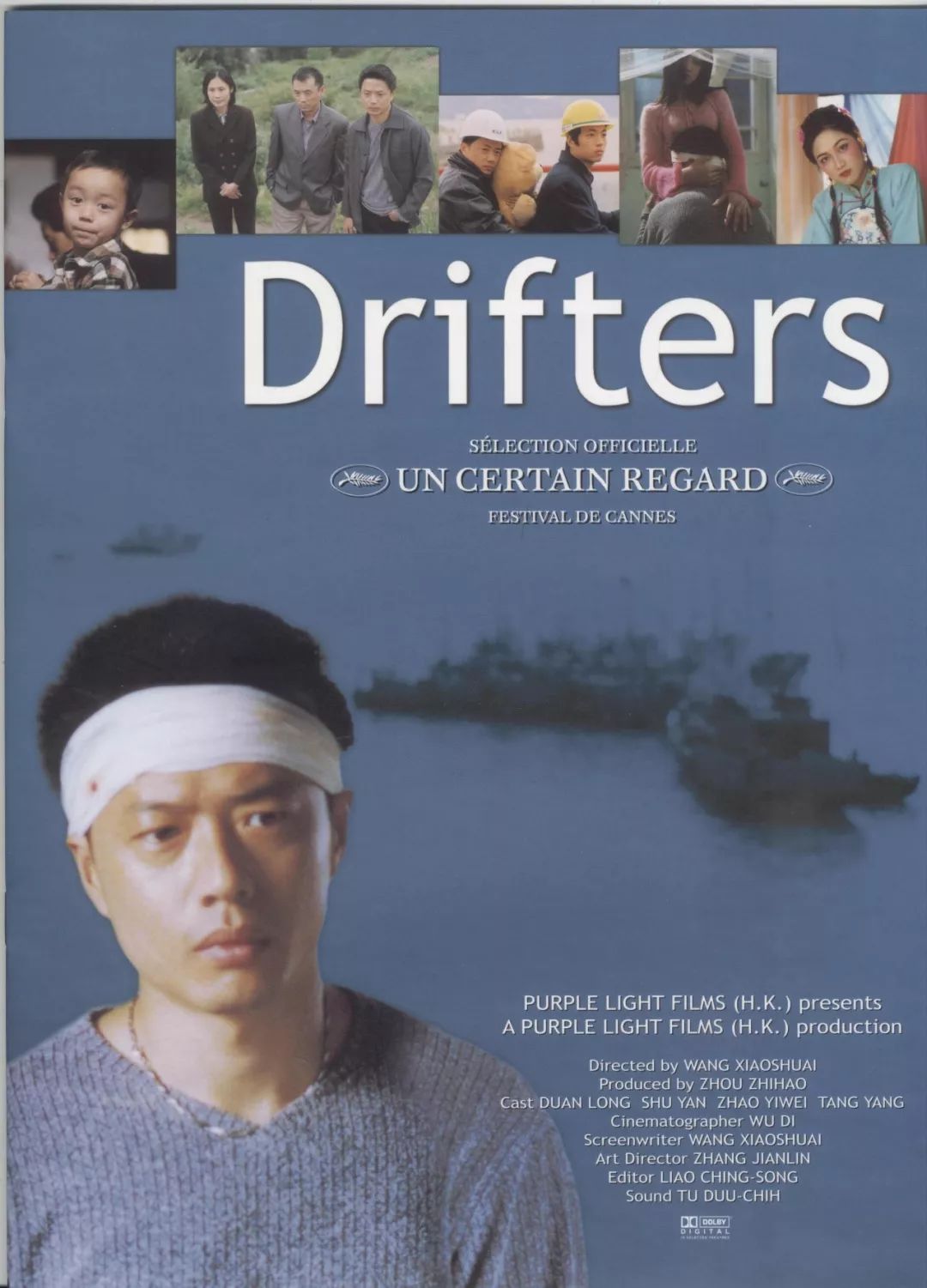

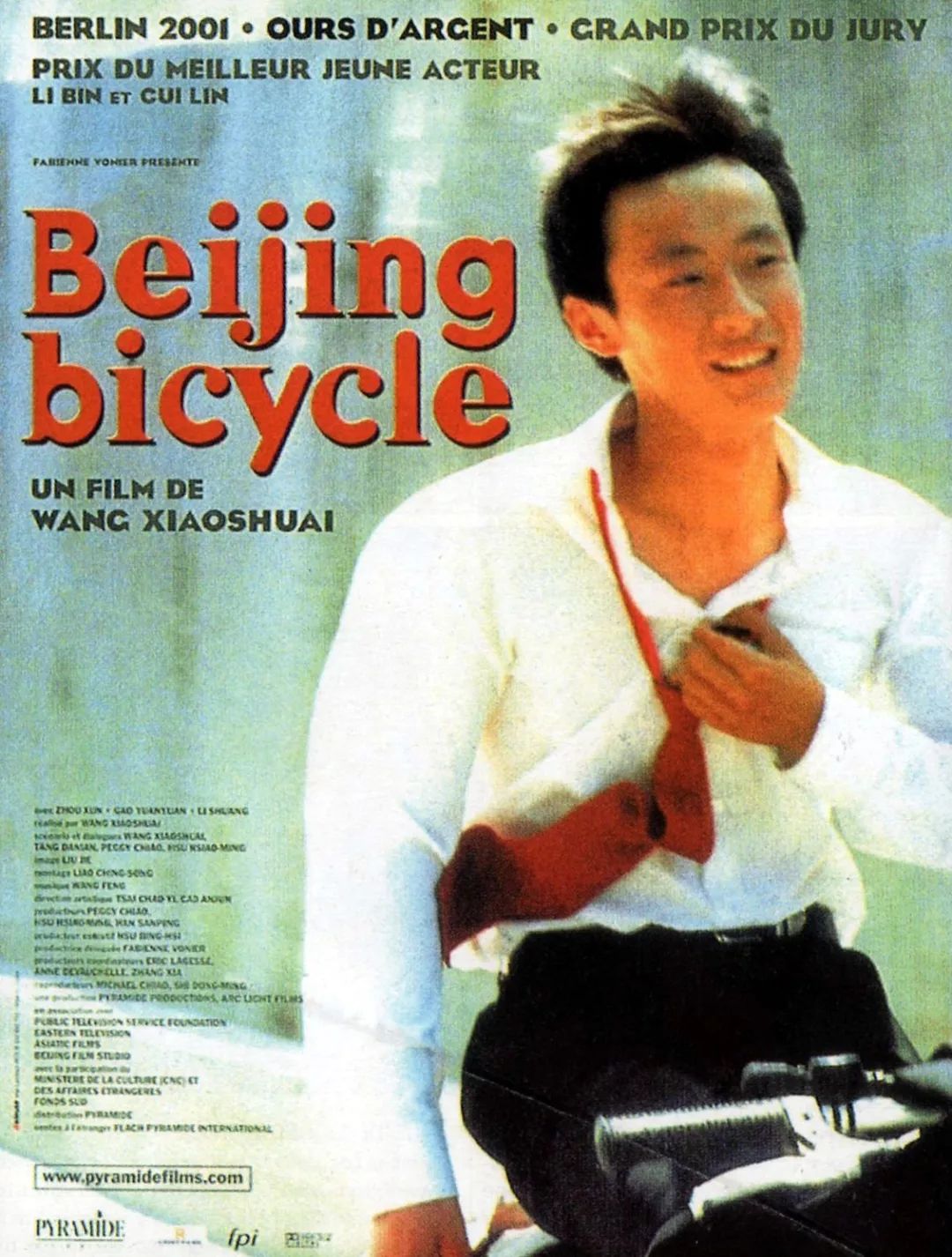

如果说早期的两部电影带着知识分子的视角,那么《扁担·姑娘》则开启了王小帅以小人物为主角的电影之路。《扁担·姑娘》中,歌厅的歌手阮红,以挑扁担为生的东子、高平和,三人绝望地在城市里漂泊;《十七岁的单车》中,农村出身、在城市做快递工作的小贵,因为丢失了自行车而经历残酷成长;《二弟》中二弟偷渡到美国后被举报遣送回国,在和儿子短暂的团聚之后又体会到了失去儿子的痛苦……

图︱电影《二弟》海报

个体的追寻与迷惘,底层小人物在现代都市融入过程中的辛酸、无奈,成为了王小帅电影创作的焦点。

“我觉得好的创作都包含着人文关怀的成分,有人关注底层的困苦生活,也有人关注奢靡的上流社会。对我而言,摄影机要对准普通人,他们是这个社会的肌理。”

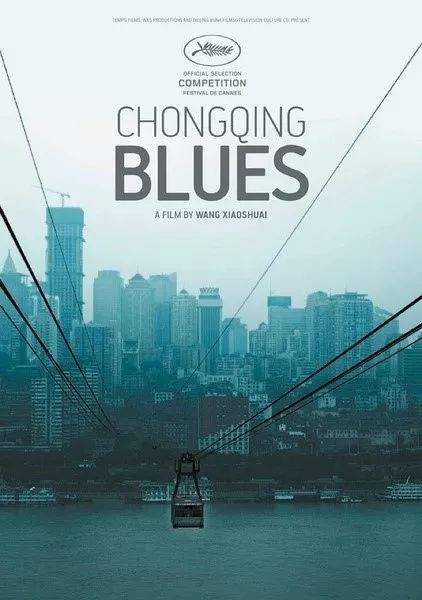

图︱电影《日照重庆》海报

最有代表性的是《十七岁的单车》,一辆丢失的自行车将进城务工者和城市边缘人串联起来;与此同时,自行车也成为一种象征,象征着能在城市生存的资格。的确,从上世纪90年代到新世纪,经济崛起与社会转型中,普通老百姓获得了更多的选择,也面临着更多的困惑,甚至不安。

图︱电影《十七岁的单车》海报

而作为艺术创造者,王小帅敏锐地感知和捕捉到了这一点。

“艺术恰恰是对权力的质疑,它面对的就是人性柔弱的一面。因为每一个个体遇到事的时候,在整个洪流中就认命了,他是很柔弱的。而艺术是能够关怀到个体、反映个体生活的媒介。”

图︱电影《左右》海报

从《青红》开始,带着三线子弟的生命经验,王小帅的电影世界进入到新的领域。诚如王小帅所言:“世界对于我们每个人来说就像一个门,每一个人都有他自己进入它的方法,而开启这个门的钥匙其实就是你自己。”

1966年夏天,刚出生两个多月的王小帅,跟随父母响应国家“支援三线”的号召,从上海来到贵阳的工厂,在那里生活了13年。1979年,王小帅全家迁往武汉。两年后,王小帅来到北京,成为中央美术学院附中的一名学生。

从小便一路漂泊的王小帅,长大后不断审视自己的生命经验。

“我祖籍辽宁丹东,出生在上海,在贵阳长大,后来去了武汉,现在户口又落在了河北,我是一个没有故乡的人。”王小帅在《薄薄的故乡》一书中,如此袒露自己的乡愁。

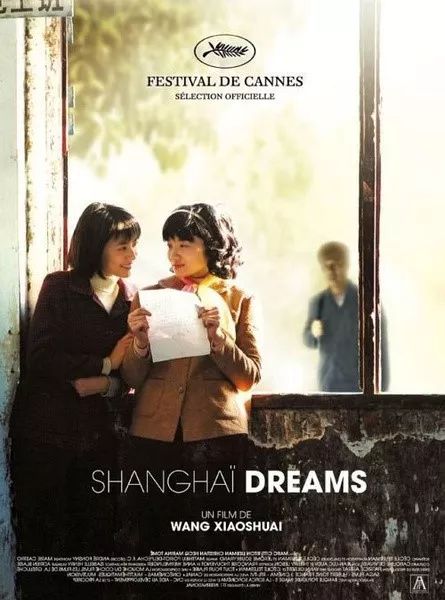

这份乡愁,也是众多三线人及其后代共同担负的情感。2005年获得戛纳电影节评审团大奖的《青红》,讲述的便是三线人的故乡梦(该片英文名为《Shanghai Dreams》)。青红一家因三线建设来到贵州,多年来一直想回到故乡上海。尽管青红的初恋因为父亲的决定成了悲剧,但另一方面,在时代交困下,他们一家人秘密逃亡,仍被王小帅视为“壮举”,视为“人性的觉醒”。

图︱电影《青红》海报

对于王小帅而言,三线不只作为一段历史,更作为一段不可磨灭的记忆,深深烙印在他的生命和艺术创作中。

2012年,王小帅以自己的少年成长经历为现实基础,创作了《我11》。这部讲述一个“三线”少年经历成长的故事,延续了《青红》的残酷青春意味,同时,借助一个少年的成长,再现三线历史和三线人的生命轨迹。与毕赣电影里诗意的贵州不同,王小帅电影中的贵州,在三线这片土壤中,生命力十足。

不可否认,和土改、人民公社、大跃进甚至文革相比,三线建设这段历史在今天并不被大多数人所知。然而,王小帅就是要把大家不知道的历史展现出来。

《我11》片尾有一段马尔克斯式的画外音:“我不记得当时是否听到了远处刑场的枪声。但是随后这一年,中国发生了很多事情,却始终清晰地留在我生命的记忆中。那年,我十一。”王小帅不是怀旧,是要记住。

而作为“三线三部曲”中的最后一部,《闯入者》在追寻历史的同时,多了几分反思的意味。电影讲述面对一段“三线建设”时期的陈年往事,一位北京老太太渴望得到救赎却失败的故事。

这种对历史的重新思考,从三部曲的英文名中也能看得出来:从《Shanghai Dreams》到《11 Flowers》,再到《Red Amnesia》,王小帅电影世界的土壤越扎越深,三线这段历史也不断延续。

不难发现,聚焦家庭、将个人与时代联系起来,是王小帅电影创作的一把钥匙。凭着这把钥匙,王小帅拍摄了《地久天长》。

一直以来,扎在土里、紧贴现实,是王小帅电影创作的原则。那些历史的褶皱和时代的纹理,都隐藏在日常生活的底下。现实生活是由人组成的,所以王小帅关注的还是人,以及现实基础上普通人的日常和命运。

在过去集体主义的社会,个体经验曾是如此缺失,甚至被遗忘,“去自我”成为那一代人的主要特征。而王小帅的电影创作,便致力于唤醒并呈现这种个体经验,为中国电影“填空”。无论《青红》里情窦初开的女孩、《我11》里的懵懂少年,还是《闯入者》里的独居老人,都讲述的是个体经验。到了《地久天长》,尽管从宏观的视角审视历史,但拍的还是个体经验。

不过,在中国电影事业蓬勃发展、电影票房屡创新的当下,真实反映老百姓生活的电影依然是少数。

图︱电影《梦幻田园》海报

“作为我这个年龄的导演,只想自己有可能和有能力的情况下,去拍一部1949年之后的中国人的电影。”王小帅说。

王小帅没变,但时代在变。自上世纪90年代中国经济快速崛起以来,物质成为新的“神明”,个体经验也在不断更新,不断格式化。

这种生活不断刷新的感觉,王小帅在现实中更有体会。在拍《地久天长》时,他好不容易找到废旧房子作为外景拍摄地,却因为当地要将所有废旧房子统一刷漆,而不得不重新搭外景。

在生活不断翻新的过程中,社会对三线的关注、研究或者思考,似乎并没有太多前进。“好像生活过了就过了,跟水一样完全没人攒起来。”

图︱电影《地久天长》拍摄现场

学者戴锦华曾说,王小帅以及整个第六代导演走过的创作历程仿佛告诉我们一件事的两面:“我们孤独地一路走来,一路丧失、一路丢弃;同时我们又尝试记忆、尝试讲述它。”

不管商业浪潮、探索浪潮如何变化,王小帅始终抱着对电影的敬畏,坚持记录最真实的中国,做中国电影的“填空者”。

“做艺术电影,就像用鸡蛋碰石头,前面的第一个、第二个一定会碎掉,但即使千千万万个鸡蛋都碰碎了,但我也相信,只要鸡蛋多了,总有一个鸡蛋,有一天会碰撞出一个崭新的生命。”王小帅说。

记录一个时代的温度